私の姉が指定難病の1つである「ネフローゼ症候群」にかかっている(精神障害者でもある)ので、2018年6月に私が「指定難病の医療給付(軽症者特例)」の継続申請をしました。

そのときに迷った点や、気付いた点をこの記事にまとめました。(2019年6月に申請しようとしてあきらめたときの記録も追記)

私の姉は国民健康保険の被保険者であり、軽症者特例の該当者です。あと管轄の保健所は坂戸保健所です。

上記の条件が異なる場合は、保健所に提出する書類や条件等が違ってくるかもしれないので注意してください。

届いた書類8点

5月の末に郵送で下記の書類が届きました(2019年現在)。全部で8点ですね。

|

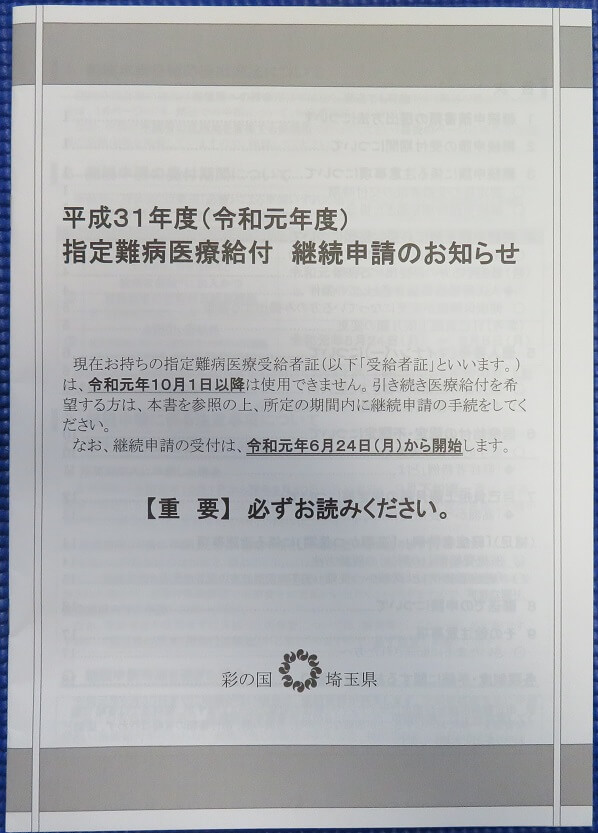

(1) 継続申請のお知らせ |

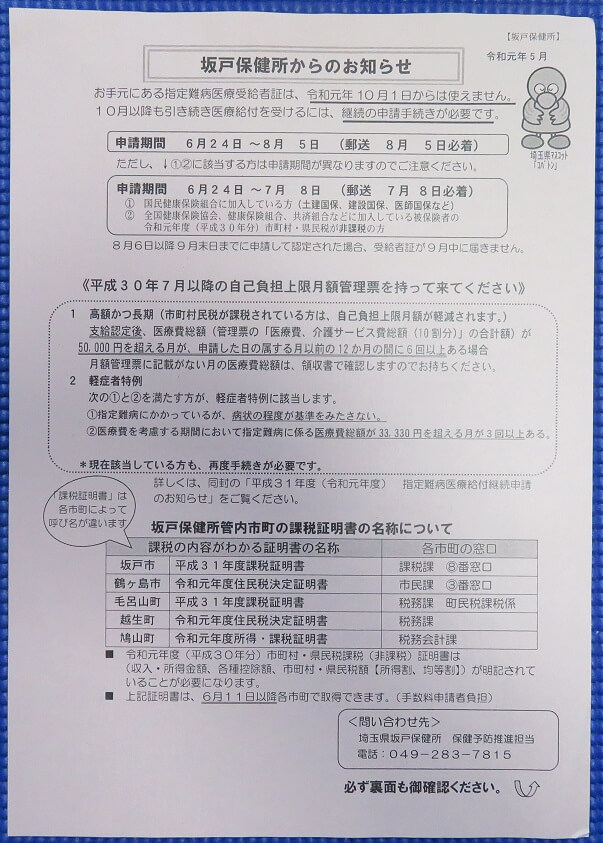

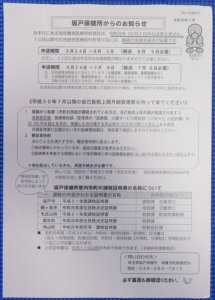

(2) 保健所からのお知らせ |

|

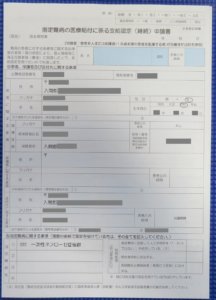

(3) 支給認定(継続)申請書 |

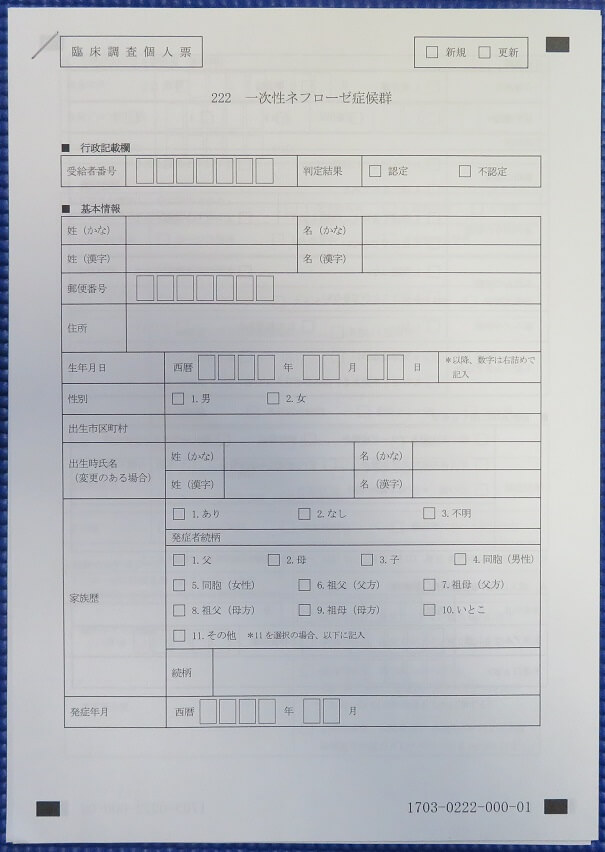

(4) 臨床調査個人票

|

|

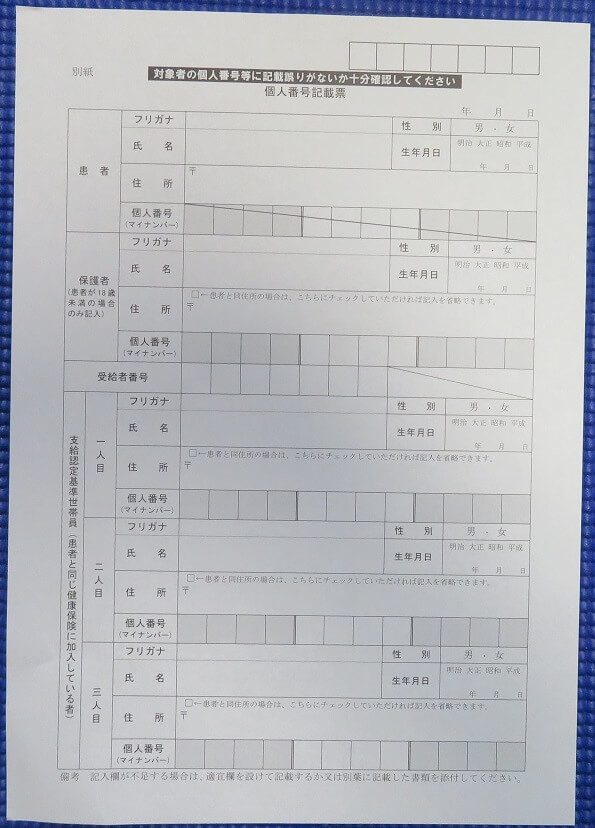

(5) 個人番号記載票

|

(6) 現在の患者の状況について |

|

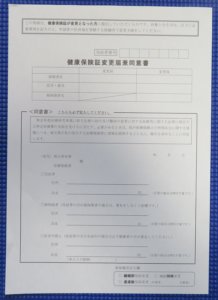

(7) 健康保険証変更届兼同意書 |

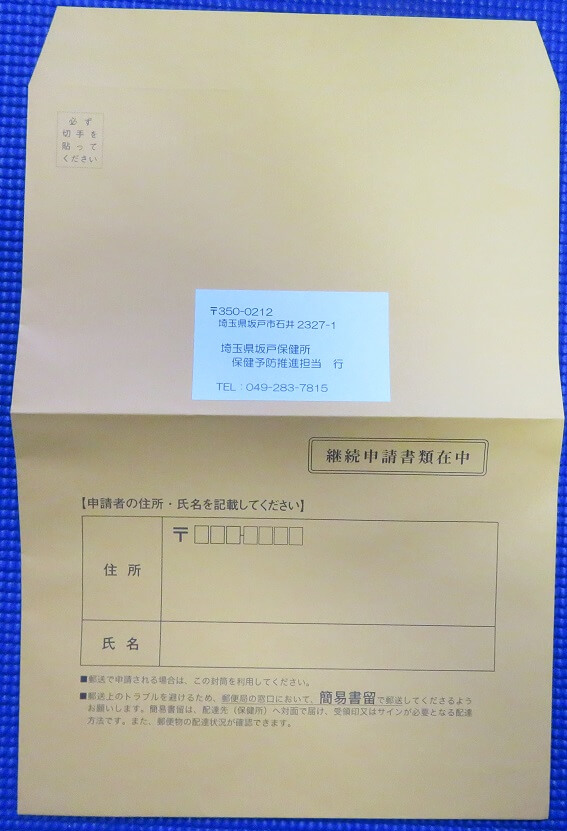

(8) 継続申請書類送付用の封筒

|

最優先ですべきこと3つ

書類を受け取ったら、まず、できるだけ早く下記の2つを実行しましょう。

- 申請期間を確認する。

申請期間は、前述の「(2) 保健所からのお知らせ」または「(1) 継続申請のお知らせ」に書いてあります。申請期間をカレンダーにメモするなどして、必ず申請期間内に申請を終えるようにしましょう(そうでないと後々面倒なことになるので)。 - 自己負担上限月額管理表の「該当する月」が3回以上あるか確認。

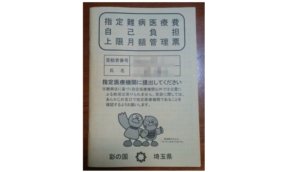

軽症者特例の更新手続きの場合、申請月から起算して過去12カ月以内の間に、指定難病に係る医療費総額が33,330円(2019年6月現在の額)を超える月が3回以上ある必要があります。「指定難病医療費 自己負担 上限月額管理票」の「10割分」の列の額を確認しましょう。

該当する月が3回に満たない場合は、他の書類の準備を進める前に、所管の保健所に相談してみましょう。 - 「(4) 臨床調査個人票」を病院に提出する。(お医者さんに書いてもらう)

臨床調査個人票をできるだけ早く病院に提出しておきましょう。病院から書類を返してもらうまではどうしてもある程度の日数がかかってしまいます。

後述の 「(4) 臨床調査個人票」の注意点 も参照してみてください。

「(1) 継続申請のお知らせ」と「(2) 保健所からのお知らせ」について

「継続申請のお知らせ」の表紙には

【重 要】必ずお読みください。

と書いてありますが・・・これ、読みやすいとは言えない内容のページが17枚もあります。

そして、自分の申請手続きには(あまり)関係ないことが結構たくさん書かれてます。

高齢の方、目が疲れやすい方、活字が苦手な方・・・にとって全部ちゃんと読むのは大変だろうと思います。

対策を2つ。

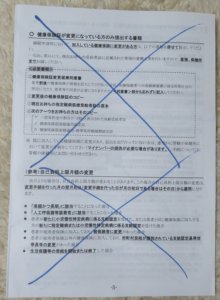

「継続申請のお知らせ」の読む必要がないところにXを付けていく

自分の今回の申請手続きには関係ないところに大きくXを付けていきましょう。そうすると、読まなければならないところが意外と少ないことに気付くかもしれません。

「保健所からのお知らせ」と内容がだぶってるところにもXを付けましょう。

そして大事なところにはマーカーで印を付けましょう。

「保健所からのお知らせ」をしっかり読む

17ページから成る「継続申請のお知らせ」と1枚(2ページ)の「保健所からのお知らせ」の内容はだぶってます。

管轄の保健所によっては「保健所からのお知らせ」が無かったりする場合もあるのかな??

つまり、「継続申請のお知らせ」の特に大事なところをピックアップしたものが「保健所からのお知らせ」です。

ですから、まず「保健所からのお知らせ」をできるだけしっかり読んで(大事なところにマーカーで印を付けて)、分からないところを「継続申請のお知らせ」で調べたり、保健所に問い合わせたりするのも良いと思います(保健所によっては電話がつながりにくいと思うけど・・・)。

「(3) 指定難病の医療給付に係る支給認定(継続)申請書」の注意点

代理人が申請する場合の「申請者」とは?

患者本人が申請するのであれば迷うことありませんが、私のように(姉の)代理で申請する場合、「申請者」の欄には誰の氏名を書くのでしょうか?

答えは、患者本人(私の姉)の氏名です。弟の私が代理で申請したとしても、患者本人の氏名を書きます。

(指定難病の書類ではそうなりますが、書類の種類が異なると、実際に申請作業をしている人の氏名を書くこともありますよね)

この場合、「本人との続柄」の欄にはもちろん「本人」と書きます。

※私の姉は50代なのでそうなりますが、患者が18歳未満の場合は保護者の氏名と続柄を書くのだと思います。

「保護者」とは?

弟の私が姉を保護しているようなものですが、私のことではありません。また、患者である姉は18歳未満ではないので、保護者の欄は空欄のままにします。

「(4) 臨床調査個人票」の注意点

患者の出生地を調べておく

病院の先生に書いていただく「臨床調査個人票」を病院の窓口に出すと、「間違いが無いように確認するため」と言われて、窓口から渡された紙にいくつか記入を求められました。

ほとんど問題なかったのですが、その中に「患者の出生地」という項目がありました。前回記入した覚えがないので、今年(2018年)から記入するようになったのでしょうか?

病院の窓口で急に聞かれても姉の正確な出生地が分からなかったので、受付の人の同意を得て空欄にしておきました(大丈夫かな?)。後日ちゃんと調べておいたので、次回はちゃんと記入するつもりです。

翌年(2019年)の申請のときには、窓口から渡された用紙に「患者の出生地」という欄はありませんでした(名前と連絡先の記入程度)。

病院の診察券を忘れずに

「臨床調査個人票」を病院に提出するとき、患者の診察券を忘れないようにしましょう。

お医者さんの署名(または記名)・押印、指定医番号の確認

「(1) 継続申請のお知らせ」を読むと、病院から返してもらった「臨床調査個人票」にお医者さんの「署名または記名・押印、指定医番号の記載があるか」を確認するよう書いてあります。

まぁ、慣れてるお医者さんなら忘れるはずないと思うんですけどね・・・。一応、確認したほうがいいかもしれませんね。

(5) 個人番号記載票

下記の2点を押さえておけば大丈夫でしょう。

「支給認定基準世帯員」とは

「支給認定基準世帯員」とは、患者と同じ健康保険に加入している者のこと。

すでにマイナンバーを提出したことがある人について

すでにマイナンバーを提出したことがある人については・・・

- 「継続申請のお知らせ」には、マイナンバー欄に「提供済」と記入すれば良い(マイナンバーの記載を省略できる)と書かれています。

- 「保健所からのお知らせ」には、「提出の必要がありません」と書かれています。

・・・紛らわしいですね。迷う場合はとりあえず提出しておくか、保健所に問い合わせるのが良いと思う。

私の姉の場合はそもそも該当者がいないので、提出しません。

ちなみに「保健所からのお知らせ」に書いてある「提出の必要がありません」というのは、「個人番号記載票」そのものを提出する必要が無いという意味です。

坂戸保健所に聞いて確認しました。

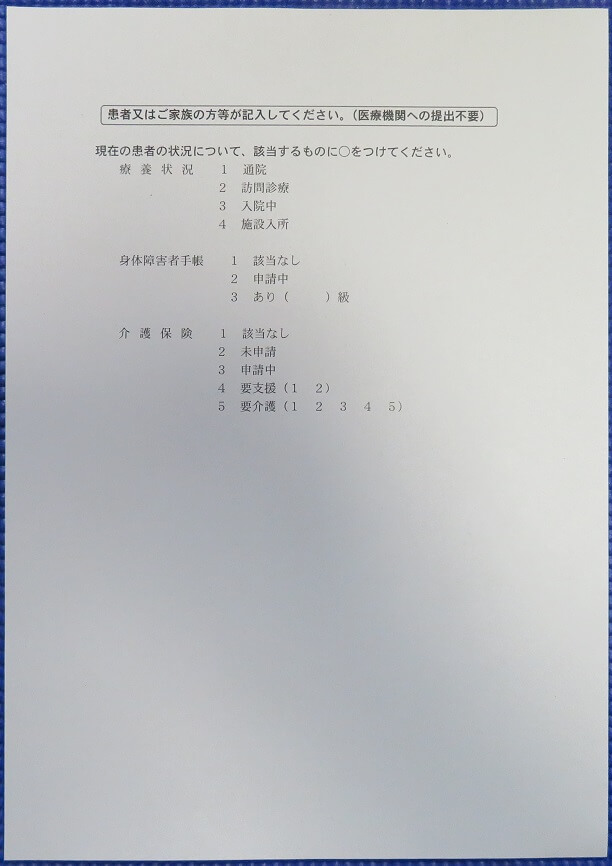

(6) 現在の患者の状況について

書き方に迷うところはおそらく無いでしょう。

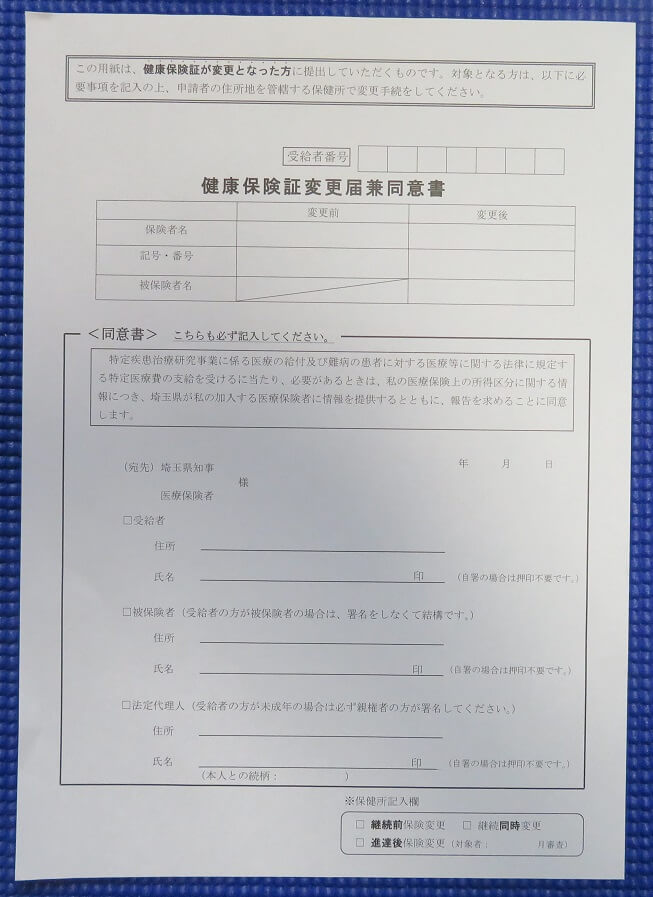

(7) 健康保険証変更届兼同意書

健康保険証が異なる種類のものに変わった人だけが書く書類。

町役場でもらう書類について

役場で必要な書類をもらうために患者本人(姉)を連れて行って、本人であることを証明するために姉の健康保険証を出したら、「もう1点、診察券など名前が書いてあるもの」を要求されたので、そのときたまたま持っていた病院の診察券(姉のもの)を出したら、それでOKとのことでした。

姉のマイナンバーカードを持っていけばそれ1枚で済んだと思うので、次回はそうしてみるつもり。

ちなみに、患者本人(姉)が役場に行けない場合は、書類をもらうために委任状が必要になります。

委任状は、役場のホームページから入手できることもあるし、役場に直接行けばもらえると思う。

「世帯全員の記載がある住民票」の入手

姉の母親は後期高齢者になっていて、姉とは健康保険が別になったのですが、世帯分離をしていないので住民票では同じ世帯として記載されているとのことでした。

弟の私は、姉と母とは世帯分離しています。(ちなみに父はすでに死別)

「〇〇年度市町村・県民税課税(非課税)証明書」の入手

「○○年度市町村・県民税課税(非課税)証明書」の○○は現在の年のことだが、実際に必要なのはその前年分の証明なので、「○○年度(○○年の前年度分)の証明書」をもらう。

たとえば今が平成30年ならば、「平成30年度(平成29年度分)の証明書」をもらう。

難病指定給付の受給者(姉)と同じ健康保険証に入っている全員分の証明書であること。

保健所から届いた書類「(2) 保健所からのお知らせ」には、今年(平成30年)は6月11日以降に役場で入手可能、と書いてありました。期日より早く役場に行っても書類はもらえないので注意しましょう。

昨年の「遺族年金、障害年金等の振り込み通知書等のコピー」「障害年金等の年金額改定通知書等のコピー」

長いタイトル↑になったのには理由があります。

「(1) 継続申請のお知らせ」と「(2) 保健所からのお知らせ」で表現が少し違うからです。(紛らわしい・・・)

- 「継続申請のお知らせ」では「遺族年金、障害年金等の振込通知書等のコピー」と書かれています。

- 「 保健所からのお知らせ」では「障害年金等の年金額改定通知書等のコピー」と書かれています。

振込通知書または改定通知書のどちらでも良いみたいです。

- 毎年6月に送られてくる年金の振込通知書(改定通知書がある場合は一緒のハガキになっている)は取っておくこと。

振込通知書は6月以外にも送られてくることがあるが、それは必ず送られてくるわけではなく、年金の振込額や受け取りの金融機関が変わったときなどに送られてくるということ。

- 改定通知書は、送られてくるとしたら6月(一部の人は5月)だが、送られてこない年もあるので、振込通知書のほうを用意するよう心掛けておいたほうが良いと思う。

- 昨年分の通知書を探したが見つからなかったので、保健所に電話して「昨年分の通知書が見つからない」と伝えたら、「昨年のが無い場合は今年のものでも良い」と言われた。

- 通知書は6月に届くのだから「昨年丸一年分の証明をするには一昨年と昨年のもの2通が必要なのでは?」ということに気付いて保健所に聞いてみたら、「厳密にはその通りですけど…」と歯切れの悪い回答だった。念のため一昨年と昨年の通知書のコピーを用意したけれど、昨年分だけでも良いのだと思う。

- 私の姉(患者)の母は遺族年金をもらっているが、母は後期高齢者になり健康保険が別になったので、遺族年金の振込通知書のコピーは不要とのことだった。

「軽症者特例に該当する者として申請する場合」は「該当するページをコピー」

自己負担上限月額管理表の月額(10割の列のところ)が33,330円を超える月(更新手続きの場合は、通常、申請した月から起算して12カ月前までの期間)を少なくとも3か月分コピー。

「市町村民税非課税者に係る収入状況申告書」って何?

「継続申請のお知らせ」に「市町村民税非課税者に係る収入状況申告書」の提出が必要みたいなことが書いてあったので、保健所から送られてきた書類をチェックしてみたけれど見当たらなかった。

それで保健所に電話して聞いてみたら、今回(2018年6月)は(手違いで?)同封していないので、不要とのことだった。

2019年5月に送られてきた書類の中にもありませんでした。

「(1) 継続申請のお知らせ」と「(2) 保健所からのお知らせ」を見比べると、このあたりの説明の書き方が微妙に異なっていて紛らわしい。

つまり、「継続申請のお知らせ」にはその記載があるが、「保健所からのお知らせ」にはその記載が無い(と思う)。

管轄の保健所のお知らせを優先して問題ないだろう(去年もそうだったし)。

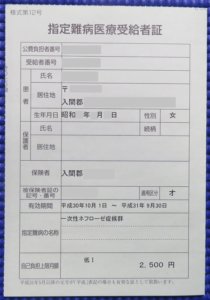

指定難病医療受給者証のコピー

これのコピー。写真だと白っぽく写っちゃいましたが、実際は緑色。

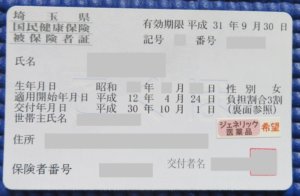

健康保険証のコピー

その他の注意事項

- 郵送する場合は、郵便局から簡易書留で郵送すること。

- 間違えて書いた場合は二重線で消して訂正。印は要らない。

軽症者特例の基準に該当しなくなった場合

たとえば、更新申請の月から起算して過去12カ月以内の間に、指定難病に係る医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3回に満たなかった場合、どうなるでしょう?

私の姉(難病の軽症者特例)の場合、病状がある程度良くなり、病院からのお薬の量が少なくなったので、33,330円を超える月が過去1年の間に2回だけになりました。

保健所に尋ねたところ、軽症者特例に該当するかどうかは

- 過去12カ月以内の間に、指定難病に係る医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あるか

- 病状が考慮に値するか(悪化しているか)

の2点で決定されるとのことです(両方満たす必要があるという意味ではありません)。私の姉の場合はどちらも該当しなくなりました(従って2019年6月の継続申請はあきらめることにしました)。

軽症者特例の基準に該当しなくなったと思ったら、まず保健所の担当者に相談してみましょう。その上で、

- ダメ元でとりあえず更新申請をしてみる

- 更新の申請をあきらめる

のどちらかになるでしょう。

更新申請をする場合、書類をそろえるにもお金がかかりますから、よく考えて決めたほうが良いでしょう。

更新申請をあきらめた場合(または却下された場合)であっても、「指定難病医療受給者証」は定められている有効期間内(受給者証に書いてあります)は使用することができます。ただし有効期間を過ぎると使えなくなり、通常の保険医療の金額を支払うことになります。

もしも再び軽症者特例に該当するような状況になった場合は、なるべく早く管轄の保健所に相談しましょう。

私の姉の場合、これまでは軽症者特例に該当したので、2カ月に1度の通院で支払う額は2,500円。1か月分に換算すると1,250円でした。

しかし軽症者特例に該当しなくなると、2カ月に1度の通院で支払う額は(10割だと)3万円近くなので、保険医療(3割)だと9,000円、1か月分に換算すると(だいたい)4,500円です。

軽症者特例に該当した場合と比べて、なんと3.6倍もの額を支払わなければならなくなります。この差はちょっと大きすぎませんかね?(政治家の方へ)