電動自転車 ViVi NX (BE-ENNX634) の後輪タイヤから空気がすぐに抜けるようになってしまったので、そしてタイヤの溝もなくなってツルツルだったので、後輪タイヤを自分で交換してみました!

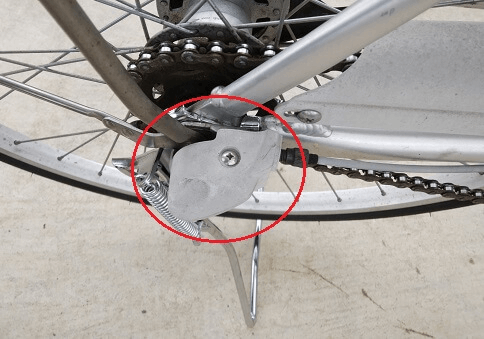

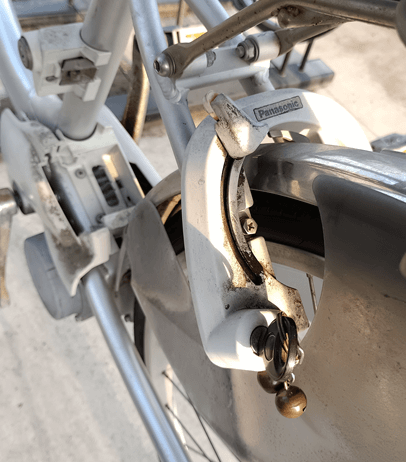

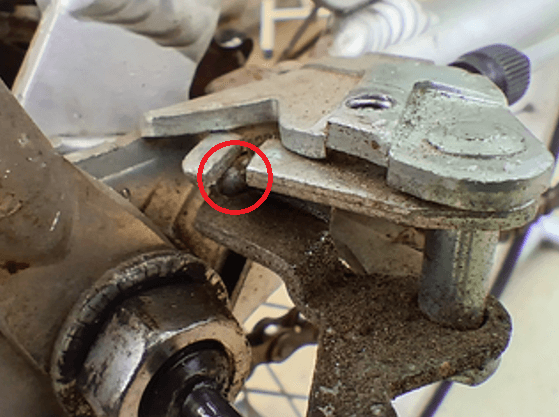

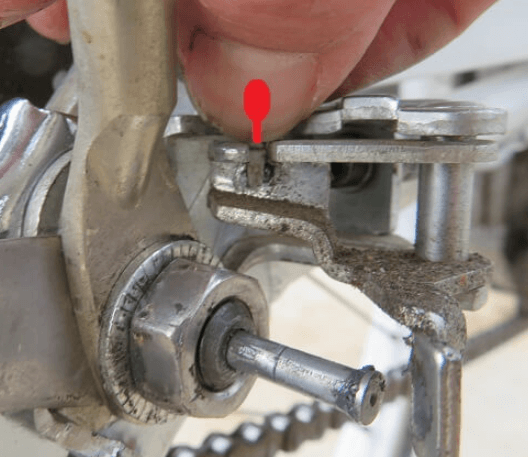

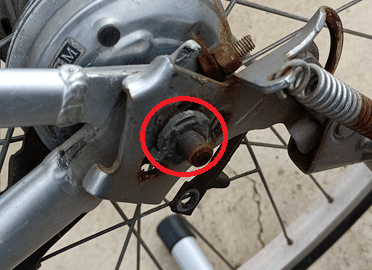

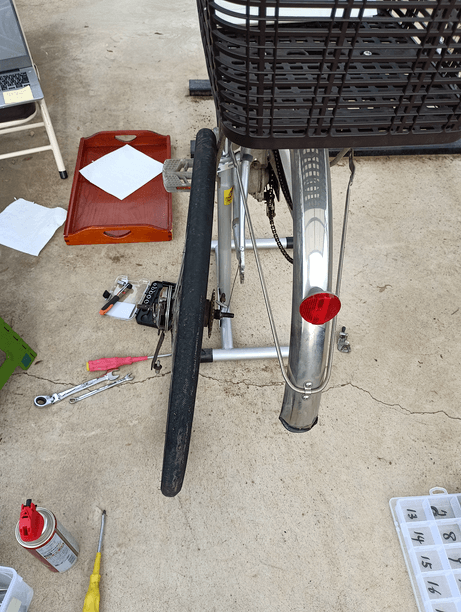

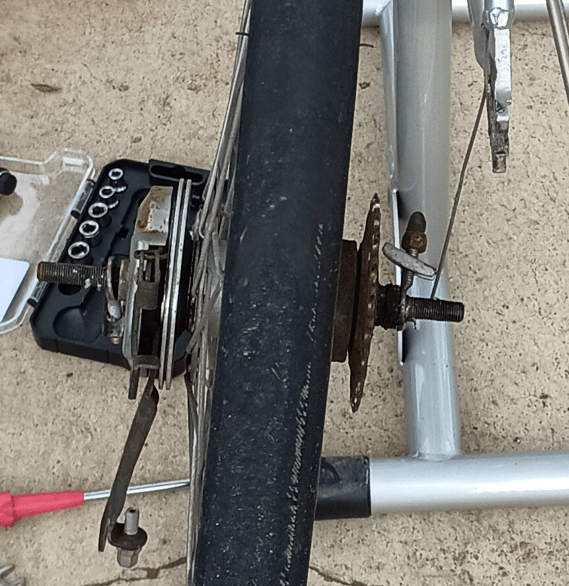

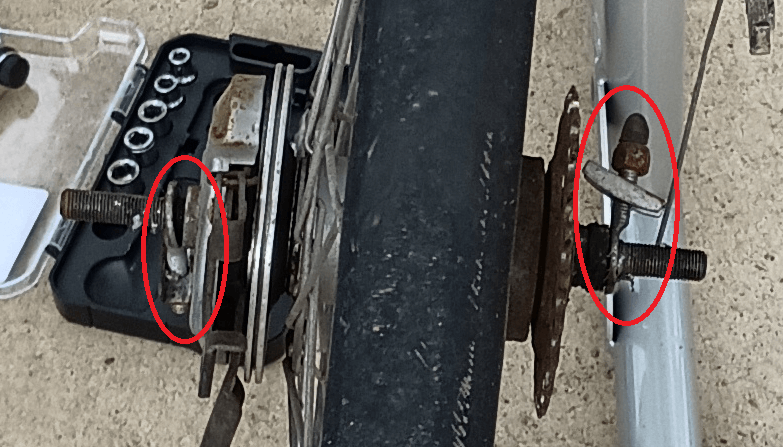

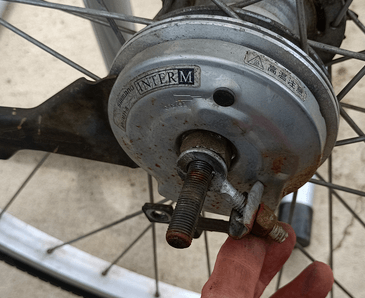

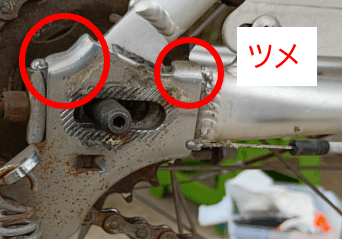

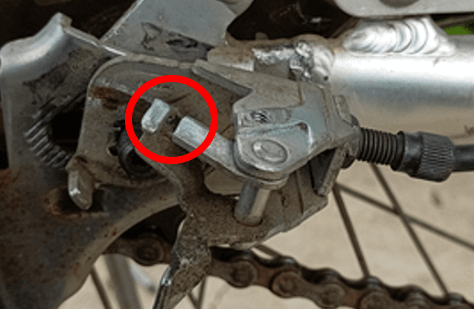

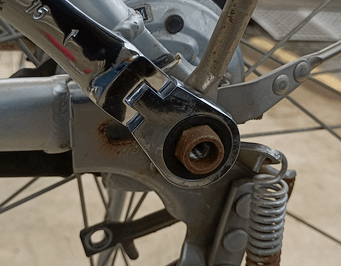

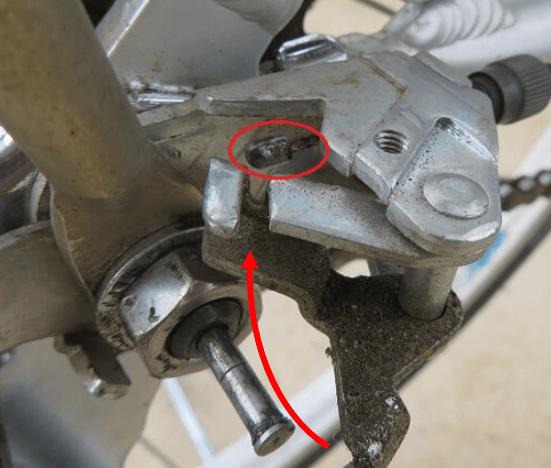

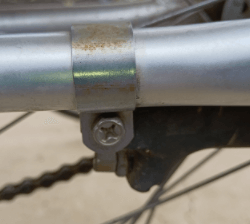

この記事で紹介する電動自転車は、通常型の内装3段変速(ベルクランク付き。下図赤丸部分)のものですが、これとは別に高耐久型の内装3段変速(ベルクランクが無いらしい)というものがあり、そちらは作業手順が異なるようです。

この記事中で動画を紹介させていただいてますが、この記事の著者(私)と動画の作者は別人であり、関係がありません。

準備

消耗品の購入

タイヤ+チューブ+リムバンド

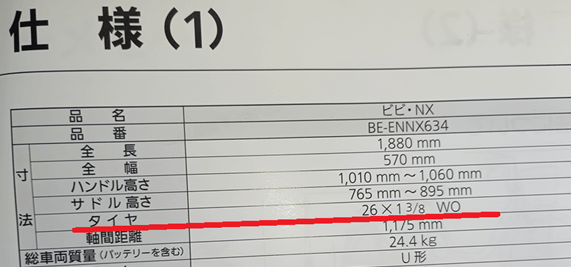

交換するタイヤの種類とサイズが分からない場合、自転車の説明書を見るのが一番確実かもしれません。私の自転車の説明書には「26X1 3/8 WO」と記載されていました。

説明書がない場合はどうするか?

サイズについては以下のようにタイヤの表面に記載されているはずです。

「37-590」というのはETRTO(エトルト)と言う規格での表示で、幅37mm、内径590mmという意味だそうです。多くの人に馴染みのあるインチ表示よりも正確な表記法だとか。

その後にある「26×1 3/8」というのが一般的な(?)インチ表記で、外径26インチ、幅が1 3/8インチ。ETRTOと比べると、少しアバウトな表記法だそうですね。

タイヤの種類についてはWO、HE、BEなどあるようですが、ママチャリなど一般的な自転車の場合はほぼWOとのことです。

私はこちらの商品を購入しました。タイヤ+チューブ+リムバンド(リムゴム)が2セット入っててお買い得です。

以前、自転車の前輪タイヤを交換するときに購入して1セット使ったのですが、今回、保管しておいた残りの1セットを使うことにしました。

ちなみに、私の保管のしかたが悪かったのかもしれませんが、リムバンドが乾燥して少し裂けていたので、近所の自転車屋さんに行ってリムバンドだけ新たに1つ買ってきました。300円でした。

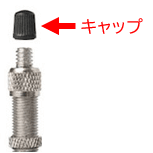

ワイヤーエンドキャップ

ブレーキワイヤ等の先端に付ける保護キャップ。

後輪タイヤ交換作業の途中で、ブレーキワイヤのキャップをいったん外してまた付け直す工程があるのですが、既存のキャップが再利用できる場合は新たに購入する必要はないかもしれません。(キャップの途中を潰して固定するタイプのものは、新しいものを付け直す必要があります)

アマゾンとかで検索すると50個~100個以上のまとめ売りが多いようですが、私個人ではそんなに使わないので、たまたま家の引き出しの中にあった謎のキャップで代用しました。

近所の自転車屋さんで少し分けてもらったり、ゴムキャップのようなもので代用してもいいかもしれませんね(?)。

使用した道具

使用した道具は次の通りです。

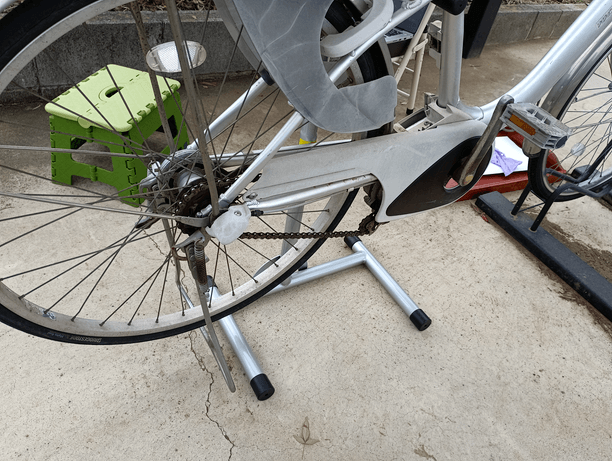

メンテナンススタンド

後輪タイヤを交換するには、自転車のスタンドを外す必要があるため、電動自転車対応のメンテナンススタンドがあると楽です。

メンテナンススタンドを使わずに自転車を上下逆さにしたり、なにかしらの台を持ってきて自転車を乗せて作業する方もいるようですが、電動自転車は重いのでなかなか大変・危険かもしれません。メンテナンススタンドを1つ買っておくと今後も楽ですよ。

電動自転車対応のスタンドは丈夫なので、いろいろと異なる用途にも使えそうですね。商品のレビューを見てたら、補助手すりのような使い方をしているという人もいました。

普通サイズのプラスドライバー

ベルクランクのカバー(下図の赤丸の部分)を外すときに使用しました。

普通サイズのマイナスドライバー

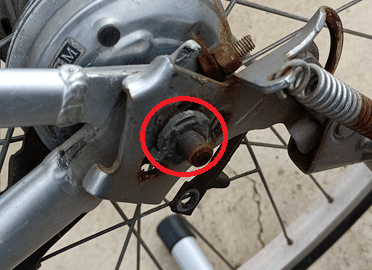

固着した「回り止め座金(回り止め金具、回り止めワッシャ)」を剝がすときに使用しました。

ベルクランクと変速機ワイヤの着脱作業でも使えそうです(ワイヤの先端を持ち上げるために)。なにかと使いますよね。

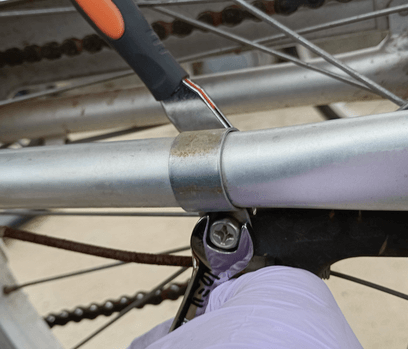

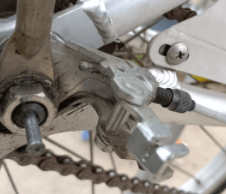

15mmラチェットレンチ

後輪のハブナット(車輪を本体に留めているナット)を回すために使用しました。通常のレンチでも良いのでしょうけれど、ラチェットレンチなら何度もナットに噛ませ直す必要がないので、断然楽です。

なおサイズ調整できるモンキーレンチはナットをなめやすいので非推奨だそうです。

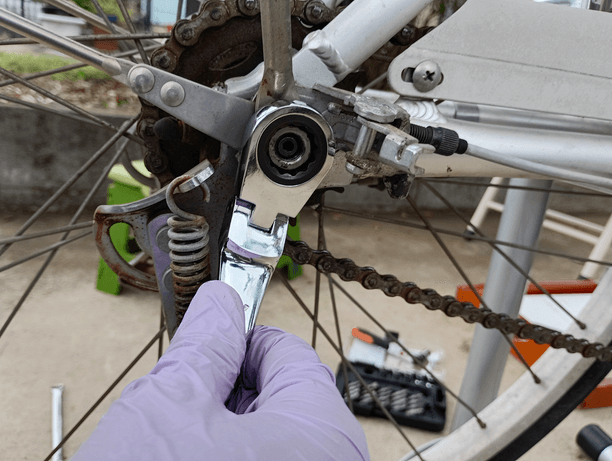

10mmレンチ

タイヤチューブのリムナット、ブレーキ回りのナット等を回すために使用しました。ブレーキアームの固定ネジを回すには2本あったほうが良いでしょう。

タイヤレバー

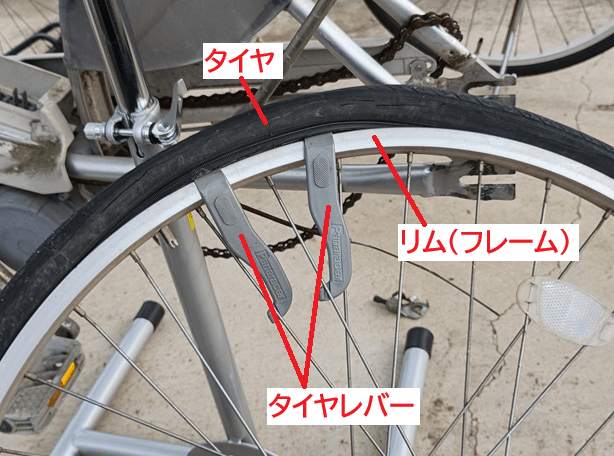

タイヤをホイールから外すときに使用しました。

ぼろきれ等

手や道具をふくためのぼろきれ等。私はキッチンペーパーを使いました。

手袋

自分が使いやすいもので良いと思いますが、今回、私はニトリル手袋を使いました。手が汚れず細かい作業にも向いてるので使いやすかったですよ。(ただし蒸れやすい)

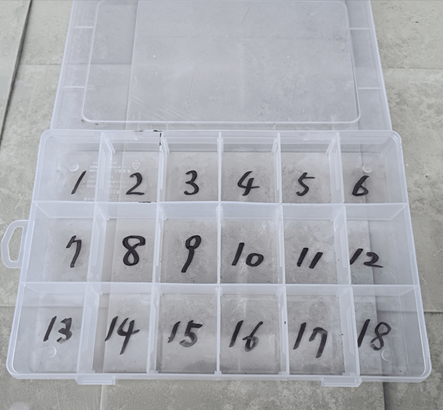

小物用の仕切りケース

外したネジやワッシャなどを順番に入れておくために、ダイソーで買った「セクションケース」という商品。仕切り板は取り外し可能です。(番号は私が書きました)

まぁ無くてもいいんですけどね。

万能ハサミ

古いタイヤを処分するために使用しました。

ワイヤーロープカッター

古いタイヤを処分するために使用しました。

ノート、ペン、カメラ

ノートに気付いた点をメモしたり、部品が留められている状態をスマホのカメラで撮影したりしながら作業しました。

後輪タイヤの交換作業

バッテリーを外してサークル錠を解除する

作業中はバッテリーが付いたままだと危険なので、バッテリーを外しておきます。

また、サークル錠(自転車の盗難を防ぐために後輪タイヤをロックする錠)も解除しておきましょう。サークル錠がかかっているとタイヤを取り外すことができません。

ベルクランクのカバーを外す

まずプラスドライバーでベルクランクのカバーのネジを外します。

ネジが取れたら、カバーを手前に引くと外れます。

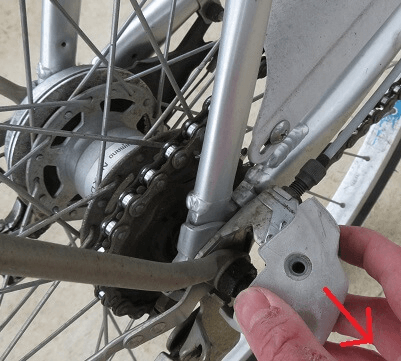

変速機のワイヤの先端をベルクランクから外す

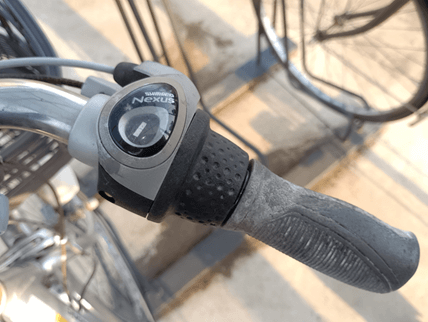

変速機のギアを「1」にします。

これは、ベルクランクの金具の溝に引っかけてある変速機のワイヤの端(ワイヤニップル、タイコ)を外しやすくするため、そしてプッシュロッドを抜きやすくするために行います(後述)。

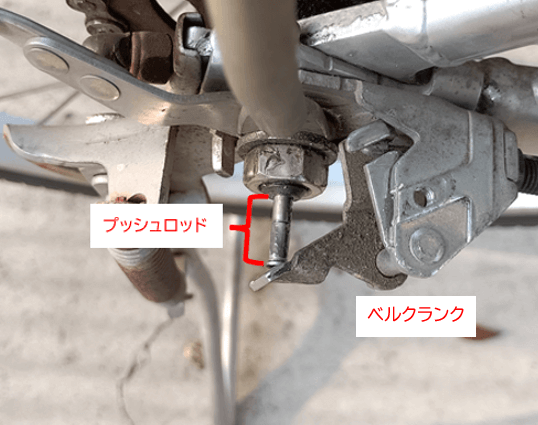

するとプッシュロッドが最も突き出た状態になります。

電動自転車はギアを3にしたまま乗ってる人が多く、そのためギアのワイヤ等が固着してしまい、ギアを1にしてもプッシュロッドが上図のように十分出てこないことがあるそうです。その場合の対処についてはこちらの動画が参考になるかもしれません。

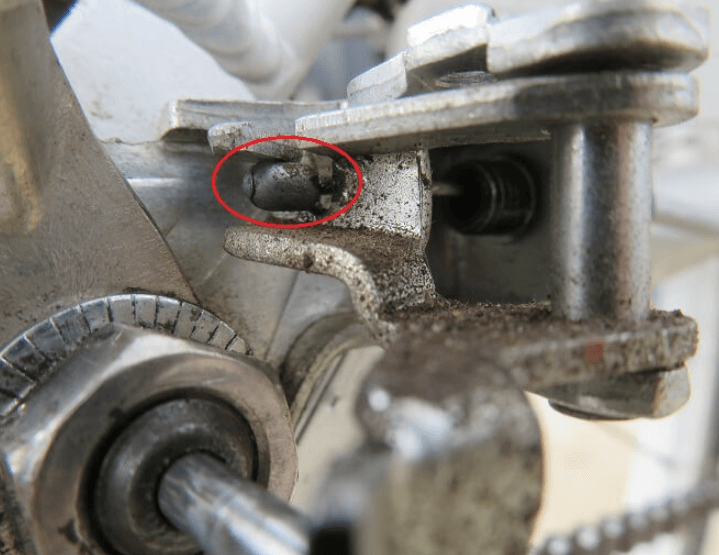

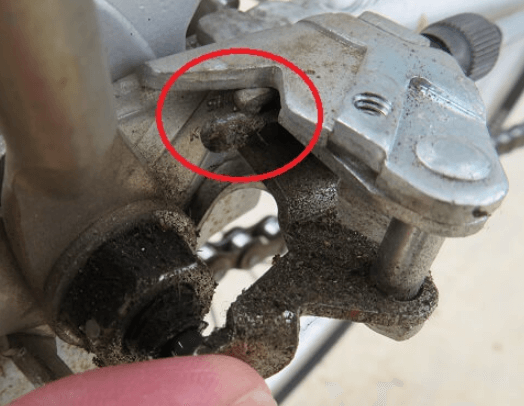

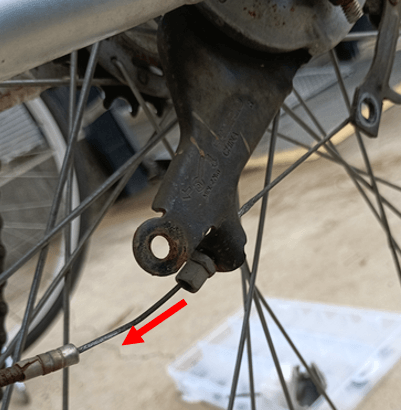

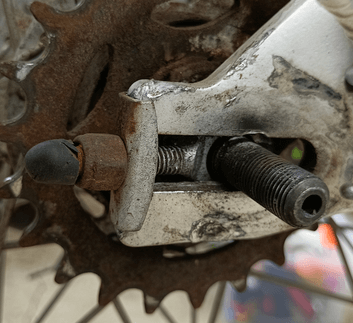

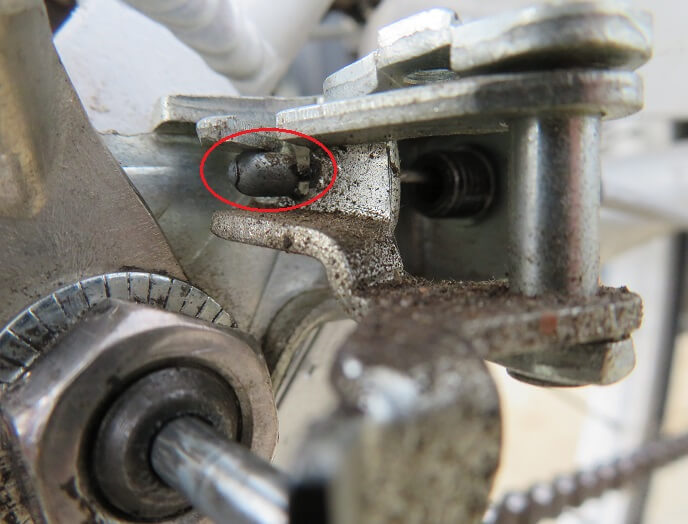

ベルクランクの中の金具の溝に変速機のワイヤの先端(ワイヤーニップル、タイコ、赤丸部分)が引っかかっているのですが…

これ(ワイヤの先端)を金具から取り外します。

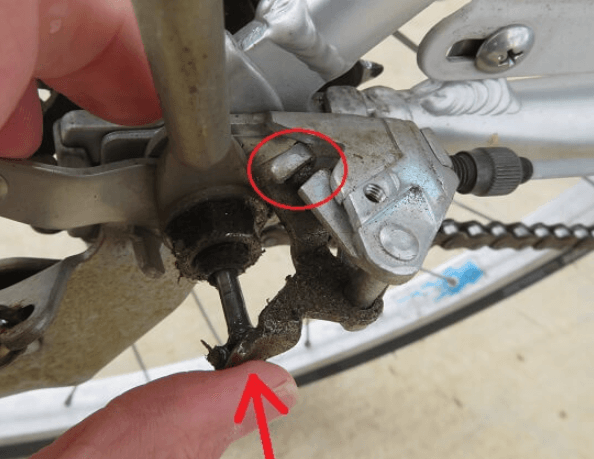

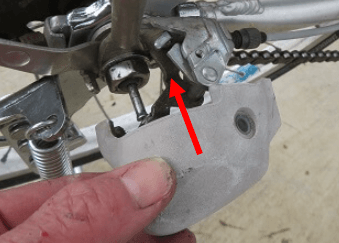

下の写真のように、ベルクランクのレバーを指で内側に押すと、変速機のワイヤを挟んでいる金具(赤丸の部分)が引っ込んでいきます。

金具が引っ込むと、そこにワイヤの先端(ワイヤニップル、タイコ)があらわになります。

このワイヤニップル(タイコ)を指でつまんで(またはマイナスドライバーの先端などで)持ち上げながら、金具の溝から抜いて、レバーを引き戻すと、ワイヤが金具から外れます。

下図は、ワイヤの先端が金具から外れたところです。

よく分からない場合は、こちらの動画が分かりやすいのでご覧ください。

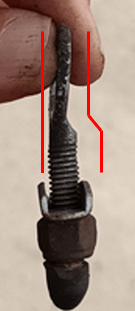

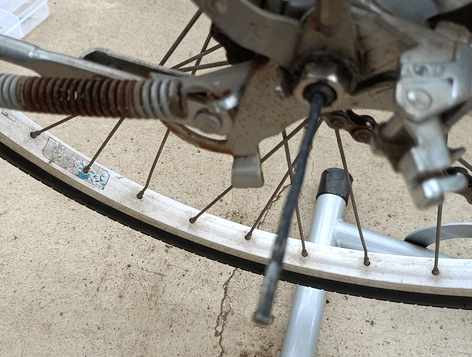

プッシュロッドを抜く

プッシュロッドを抜きます。ズルズルズル…。

ブレーキワイヤのキャップを取る

自転車の左側に移動し、

ブレーキワイヤの先端に付いているキャップ(ワイヤーエンドキャップ、ワイヤキャップ)を(ラジオペンチなどでつかんで)取り外します。

後輪ブレーキからブレーキワイヤを外す

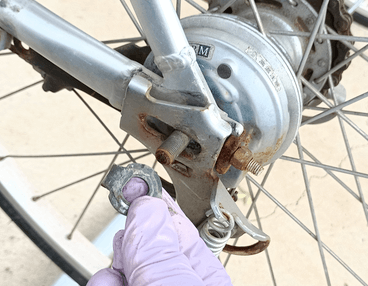

10mmのレンチを使って、後輪ブレーキ(ローラーブレーキ)からブレーキワイヤを外します。

穴付きのネジで留められてるんですね。

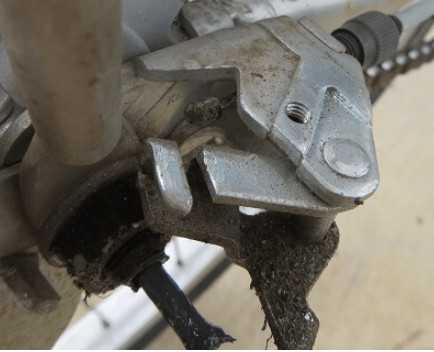

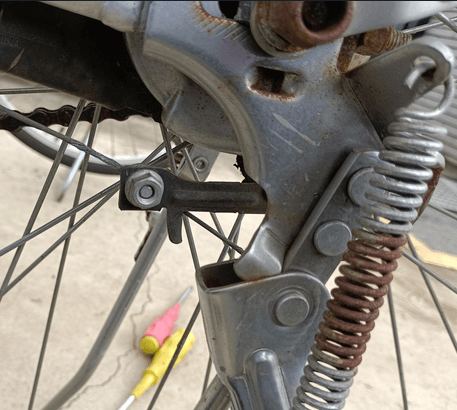

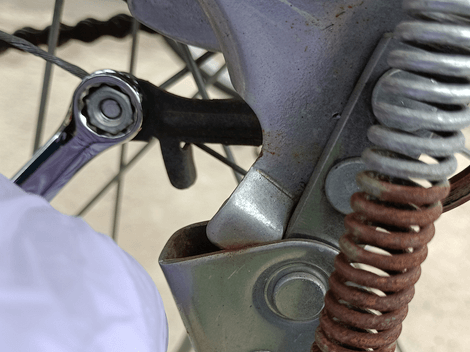

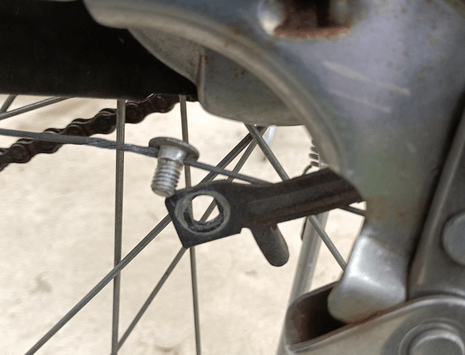

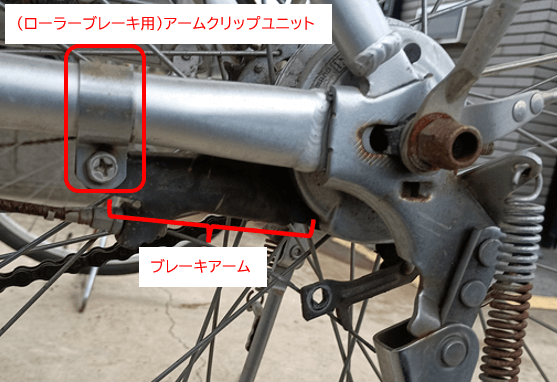

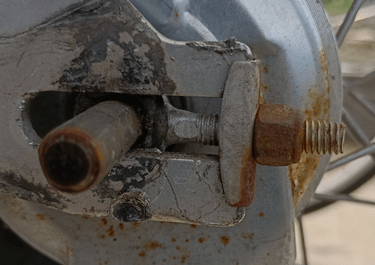

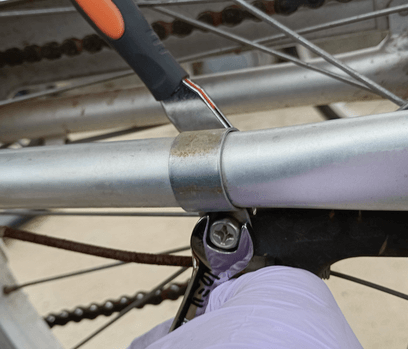

ブレーキアームの固定ネジを外す

フレーム(自転車本体)からローラーブレーキのブレーキアームを外します。

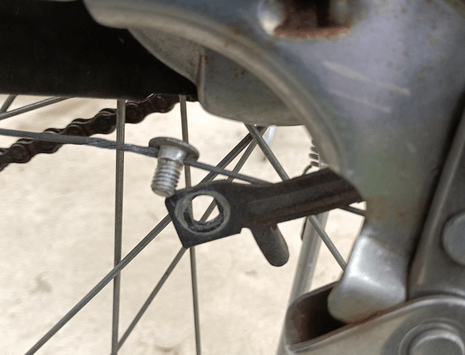

上図の四角い枠(アームクリップユニット)のネジを外すわけですが、このネジは下図のような状態で留められているので…

後ろのナットを押さえながら前のネジを回すか、前のネジを押さえながら後ろのナットを回します。サイズは10mmです。

後ろのナットを押さえるために今回はダイソーで買ったこれを使いました。

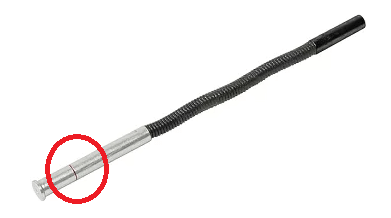

後から知ったのですが、こちら👇はソケット部が可動式で曲がるようになってて、上の道具よりもっと狭いスペースでも使えて便利そうです。

ブレーキアームからブレーキワイヤを抜く

ブレーキアームからブレーキワイヤを抜きます。

自転車をメンテナンススタンドに乗せる

自転車をメンテナンススタンド(電動自転車対応)に乗せます。電動自転車は重いので気を付けましょう。

メンテナンススタンドの高さは、自転車をメンテナンススタンドに乗せたときに自転車の両立スタンドが少し浮くくらいでも大丈夫だと思いますが、更に少し(5cm~)高めにしておいたほうが、タイヤの着脱がしやすいと思います。

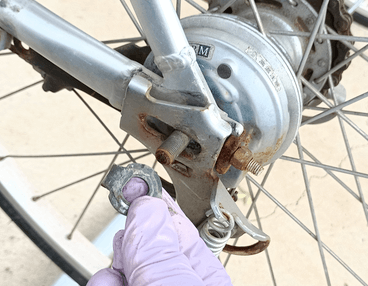

右側のハブナットを外す

右側のハブナット(車輪等を留めているナット)を15mmのレンチ(ラチェットレンチ推奨)で外します。ナットの回し始めはちょっと力が要りますね。

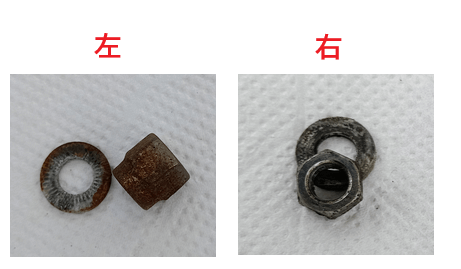

取り外した右側のハブナットとワッシャ。(後述の左側のハブナットより細い)

変速機のワイヤをベルクランクから抜く

変速機のワイヤをベルクランクから引き抜きます。

左側のハブナットを外す

左側のハブナット(車輪等を留めているナット)を15mmのレンチ(ラチェットレンチ推奨)で外します。

取り外した左側のハブナットとワッシャ。(右側のハブナットより太い)

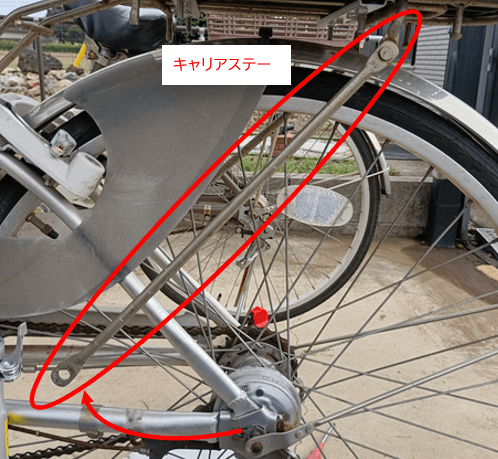

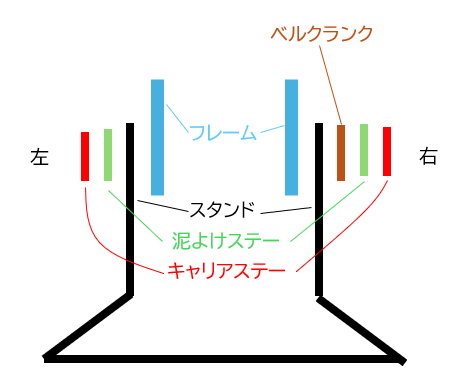

キャリアステーをよけておく

キャリアステーとは荷台を支えている棒のことです。Carrier=荷台、Stay=支え、ですね。

ほとんどのキャリアステーは右上の付け根のところを中心に回転して動かせるので、車軸から外したら、下図のように少し動かして邪魔にならないところによけておきます。

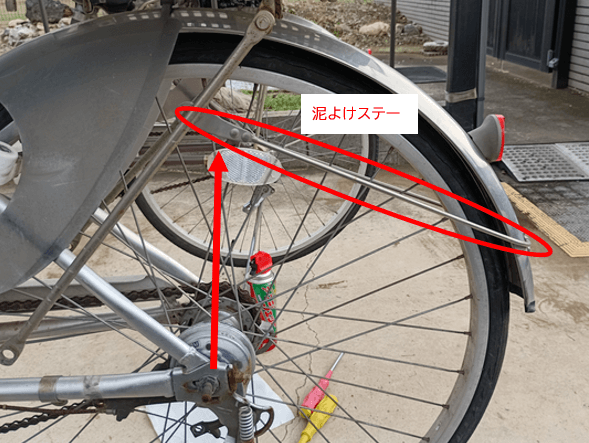

泥よけステーをよけておく

泥よけステーも、車軸から外して、邪魔にならない位置によけておきます。

ベルクランクを外す

右側の車軸からベルクランクを外します。

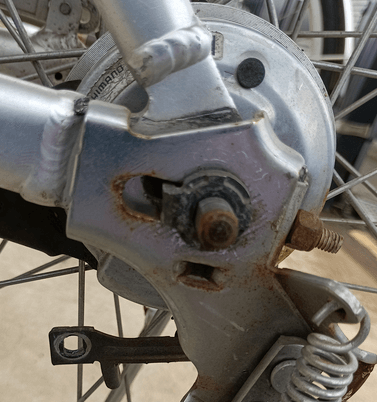

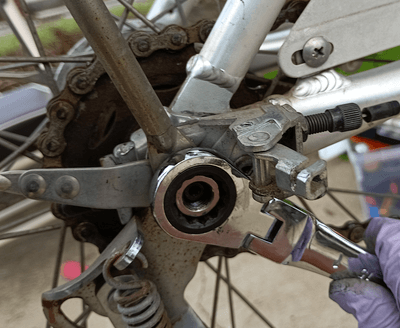

回り止め金具を外す

左側の車軸から回り止め金具(回り止め座金、回り止めワッシャ)を外します。

後輪内装変速用の車軸(ハブ)が回らないようにする金具です。

私の自転車の場合、固着してたようなので、隙間にマイナスドライバーやレンチの先を入れたりしながら、なんとか外しました。

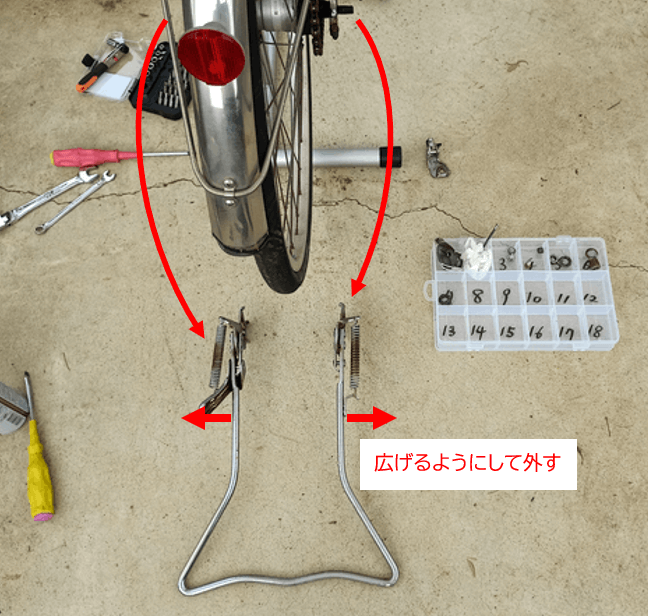

スタンドを外す

後ろからスタンドの少し上のほうを両手で持って、左右に引っ張る(広げる)ようにしながら、後輪の車軸(ハブ)から外します。

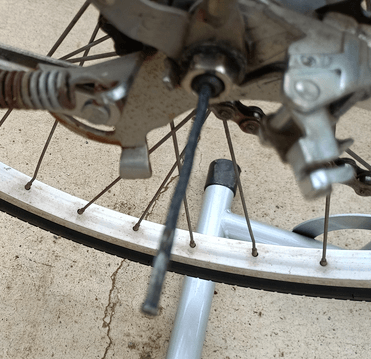

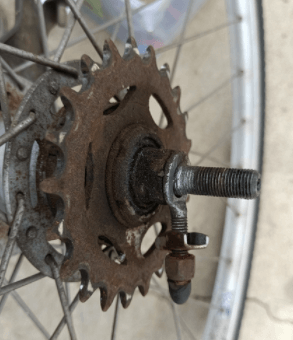

チェーンを外す

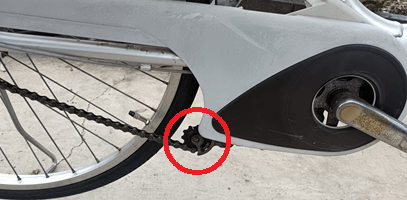

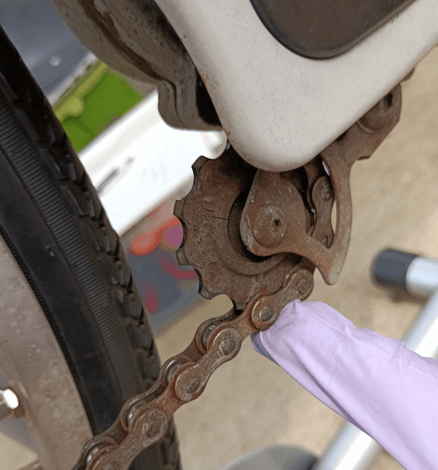

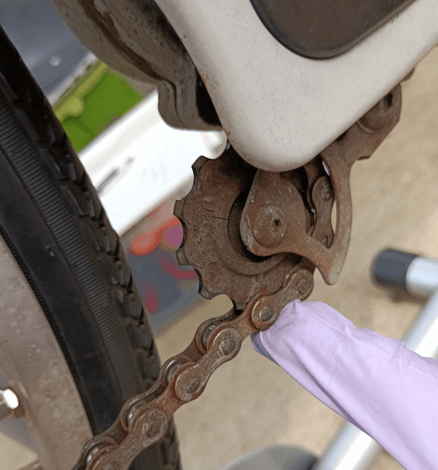

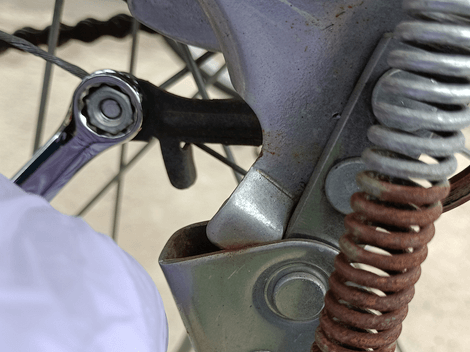

この小さなギア(テンションプーリーと言うらしい。tension=伸張、pulley=滑車)を指で持ち上げるとチェーンがたわむので…

後輪のギアからチェーンの一部を外して、手を離して、タイヤをゆっくり回すとチェーンが外れます。

指を挟まないように注意!

分かりにくい場合は、こちらの動画が参考になるかもしれません。

外したチェーンは邪魔にならないところに引っかけておきましょう。

タイヤを外す

やっとここまで来ました!

タイヤを後ろに引いて外します!

外れた!!

タイヤを外すときに泥よけカバーが邪魔になる場合は、タイヤを斜めに傾けて引き抜きましょう。

タイヤ表面の溝がほぼ消えてしまいツルンツルンになってました。

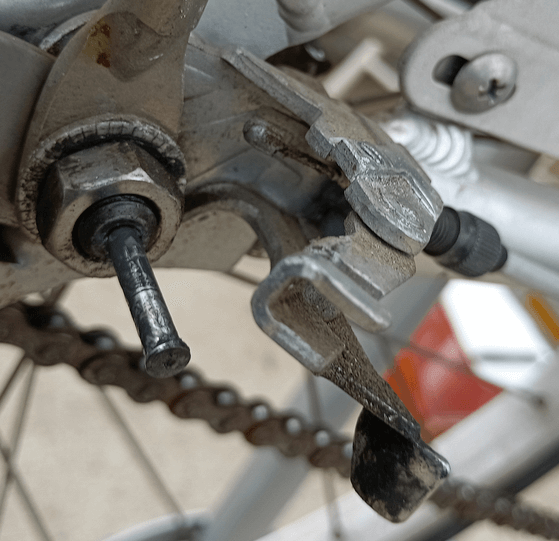

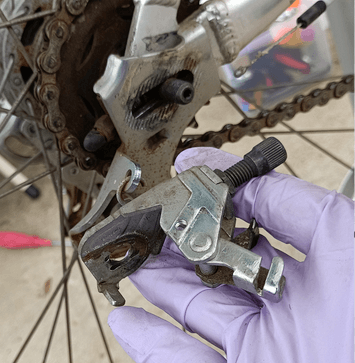

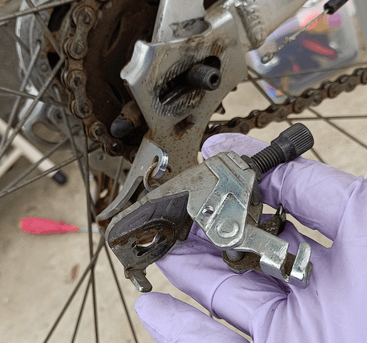

「チェーン引き」を外す

車軸(ハブ)の左右に付いている「チェーン引き」という部品を抜いて外します。

取り外した「チェーン引き」。

「チェーン引き」の左と右とでは少し形が違います。

左のチェーン引きの穴はほぼ正円なのに対して、右のチェーン引きの穴はやや四角っぽくなってます。

こちらの拾い画像(右のチェーン引き)のほうが分かりやすいでしょう。

「チェーン引き」とは、チェーンのたるみ具合を調整する部品です。

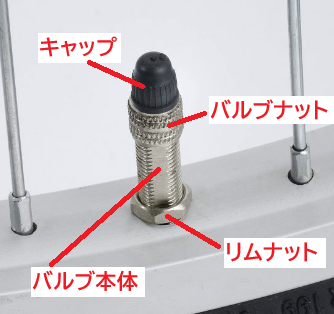

バルブのナット類を外す

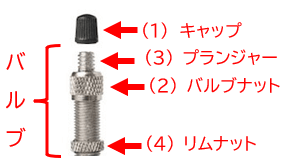

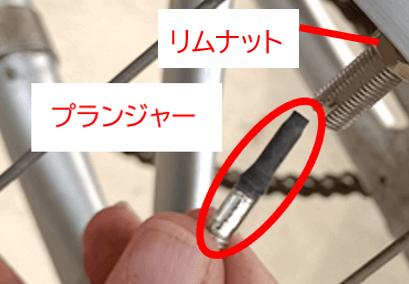

タイヤ(リム、フレーム)から、まずキャップ、バルブナット(袋ナット)を外します(手で外せるはずです)。

タイヤの空気が勢いよく噴き出してくる可能性があるので気を付けましょう。

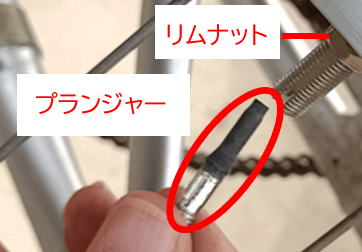

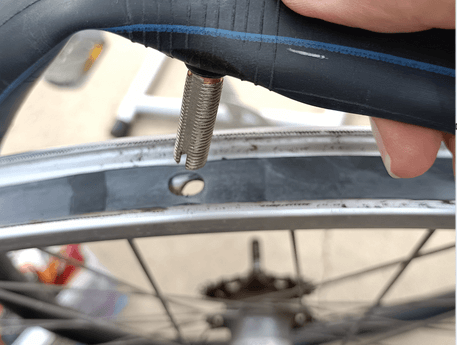

次に、プランジャー(ムシ)を引き抜きます。

そして、10mmのレンチでリムナットを外します。

リムからタイヤ、チューブ、リムバンドを外す

タイヤレバーを使って、古いタイヤをリム(ホイール)から外します。

タイヤレバーの使い方はこちらの動画が参考になるかもしれません。

次に、チューブも外します(タイヤと一緒に外れたかもしれませんが)。

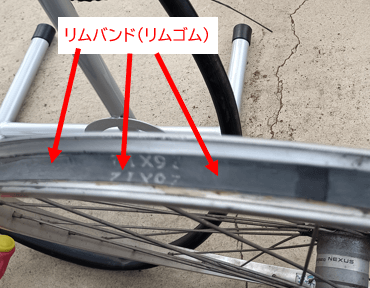

リムバンド(リムゴム)も換える場合は、古いリムバンドも外しましょう。

部品を外していく作業が終わって、作業の折り返し地点に来ました。ここからは部品を付けていく工程に入ります!

リムにリムバンド(リムゴム)を付ける

(リムバンドも換える場合)リムに新しいリムバンド(リムゴム)を付けます。リムの穴とリムバンドの穴の位置を合わせる必要があるのですが、それぞれの穴にドライバーを刺してからリムバンドを装着すると、合わせやすいかもしれませんね。

リムにチューブとタイヤを付ける

リムに新しいチューブとタイヤを付けていきます。

まず、新しいチューブに付いているバルブから、(1) キャップ、(2) バルブナット(袋ナット)を手で回して外します。

次に (3) プランジャー(ムシ)を引き抜き、(4) リムナットを10mmのレンチで外します。

下図は引き抜いたプランジャー(ムシ)の例。

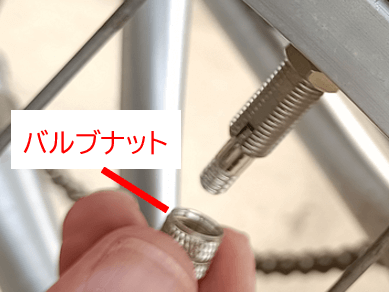

次に、チューブのバルブをリムバンドの穴とリムの穴に通したら…

裏側からリムナットを指で軽く締め、プランジャー(ムシ)を差し込み、バルブナット(袋ナット)を軽く締めておきましょう。

ここでチューブに少しだけ空気を入れておいたほうが作業がしやすいとのことです。

ホイールのチューブがある側の反対側からタイヤの片縁(赤線側)をリムにはめていきます。

タイヤの片縁をすべてリムにはめたら、反対側からチューブをタイヤの中に入れ、タイヤの同じ側の縁を少しずつリムにはめていきます。

よく分からない場合は、こちらの動画が参考になるかもしれません。

個人的には、この作業が一番「自分でできるかな?」と心配になった工程でした。

タイヤをリムの内側に入れていくとき、途中からなかなか入らなくなったからです。

「もっと強い力で押し込まないとダメかな?」と思って指に力をこめてもなかなか入らない(力任せはダメです)。

でも、タイヤのあちこちを挟むように揉んでから入れてみたり、ちょっとずつ入れてみたり、入れる向きを逆にしてみたり(自分の体側から向こう側へ押し入れてたとしたら、今度はリムの向きを逆にして向こう側から自分の体側へ引くように押し入れる)、あれこれいじってるうちに無事入れることができました。

こちらの動画では「タイヤを絞り込むようにして(入れていくと良い)」と説明してますね。

リムに新しいチューブとタイヤを装着したら、リムとタイヤの間にチューブが挟まったりしてないかチェックしましょう。

タイヤに空気を入れる

リムに新しいチューブとタイヤをきちんと装着できたら、リムナットを10mmのレンチで軽く締め(強く締めない)、バルブナット(袋ナット)を手でしっかり締め、タイヤに空気を入れます。

これから外した部品を戻していくわけですが、部品の裏表など注意すべき点がいくつかあるので気を付けましょう。

空気を入れ終わったら、バルブにキャップを付けましょう。

タイヤに「チェーン引き」を付ける

チェーン引きは左(穴が正円)と右(穴が四角っぽい)で異なりますが、内側と外側もあるので気を付けましょう。

チェーン引きの真っすぐな面を内側にしてタイヤに取り付けます(車軸に引っかける)。

下図は右側の車軸にチェーン引きを付けたところ。車軸の四角っぽい凸部とチェーン引きの四角っぽい穴が合うように入れます。

下図は左側。

チェーン引きの付け方についてはこちらの動画が参考になるかもしれません。

タイヤをフレームに載せる

チェーン引きをタイヤの軸に引っかけたまま、タイヤを自転車本体(フレーム)に載せます(軸受けに差し込む)。

チェーン引きがフレームの内側に来るように入れます。

このとき、チェーン引きの四角い金具の凹をフレームの凸に合わせます。

下図は右側の様子。

下図は左側。

この段階で凹と凸を合わせても何かの拍子にズレてしまうかもしれませんが、後でハブナットを締めるときにこの状態になっていればOKです。

タイヤにチェーンをかける

タイヤにチェーンをかけるには、まず、このテンションプーリーという名称の小さなギアを手で持ち上げ、チェーンをたわませます。

チェーンがたわんだら、チェーンの一部をタイヤのギアに引っかけて、手を離し、タイヤをゆっくり回すとチェーンがはまります。

指を挟まないように注意!

分かりにくい場合は、こちらの動画が参考になるかもしれません。

もとに戻す順を確認

下図は私の電動自転車の場合ですが、、、(当然ながら)フレームに近い部品から戻していきます。

なお、こちらの動画によると「下の部品から上に向かって戻していく」というように覚えると分かりやすいとか。

スタンドを付ける

スタンドを外したときと同じように、スタンドを両手で持って左右に引っ張る(広げる)ようにして、スタンドを車軸に入れます。

スタンドのツメがきちんとフレームにかかるように注意しましょう。(後でハブナットを締めるときにちゃんとかかっていればOK)

下図は右側。左側も同様にツメをかけます。

回り止め金具を付ける

左側に回り止め金具(回り止め座金、回り止めワッシャ)を付けます。

ベルクランクを付けてワイヤを通す

車軸の右側にベルクランクをひっかけます。

ベルクランクがブラブラしないように、ベルクランクに変速ギアのワイヤを通しておきます。

ワイヤの先端のワイヤニップル(丸い突起、タイコ)は、まだベルクランク内側の溝(赤丸部分)には引っかけないでおきます。

泥よけステーを付ける

よけておいた泥よけステーを元の位置に戻して車軸に入れます。

キャリアステーを付ける

よけておいたキャリアステー(荷台を支える棒)を元の位置に戻して車軸に入れます。

ハブナットを締める

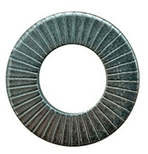

いよいよハブナットを締めていくのですが、ハブナットの内側に入れるワッシャには裏表があるので注意しましょう。下図のように放射線状の模様のあるほうが内側になるようにします(どっちでも良いという記事も見かけましたが「模様が内側」が基本のよう)。

こちらの拾い画像のほうが分かりやすいでしょうか。

では右側から締めていきます。

車軸(ハブ)の右側にまず(模様のあるほうを内側にして)ワッシャを入れてから、ハブナットを15mmのラチェットレンチで少しだけ締めます(左右のハブナットを交互に少しずつ締めていくので)。

ハブナットは左右で太さが違うので注意しましょう。

右側のハブナットを締めている様子。

部品(スタンド、泥よけステー、キャリアステー)が車軸の外側に向かって反発して車軸の端が部品の穴から十分に出てこない場合(車軸のネジ溝にハブナットがかからない場合)、車軸を出すために車軸のすぐ近くで部品を内側に押すよりも、車軸から少し離れた場所を押したほうが(テコの原理で?)うまくいくようです。

左側もまず(模様のあるほうを内側にして)ワッシャを入れてから、ハブナットを少し締めます。ハブナットの向きにも気を付けてください。

関係ないんですけど、自動車のタイヤのホイールを留めるホイールナットは、その逆で、平らな面を外側にして留めるようですね。混同しないようにしましょう。

そしてまた右側のハブナットを少し締め、左側のハブナットを少し締め…と繰り返します。交互に締めながら、

- チェーン引きの凹とフレームの凸がズレてないか

- スタンドのツメが正しい位置にかかってるか

- 後ろから見てタイヤが車体の中央にあるか

等をチェックしましょう。

仮締め後、タイヤやその他部品の状態に問題ないことを確認したら、しっかり本締めします。

本締めのときの力加減ですが、上半身の体重をグッとレンチに載せるくらいの感覚で締めるんだとか。(ゆるくてはいけませんが、あまり強く締めすぎるのもダメ)

タイヤがぶれずに正常に回転するか確認しましょう。

ベルクランクにプッシュロッドを入れる

ベルクランクにプッシュロッドを戻します(奥まで入れます)。

先端が少し広くて線が刻んであるほうが外側ですね。

ベルクランクに変速機のワイヤをつなげる

ベルクランクの溝がある金具を開いておいてから、変速機のワイヤの端を指でつまみ上げて(またはドライバーの先などで上げて)、金具を閉じて、溝のところに引っかけます。

下の写真のようになればオッケーですね。

よく分からない場合は、こちらの動画が参考になるかもしれません。

ベルクランクのカバーを付ける

カバーを付ける前に、ついでに変速機の微調整をしておいても良いでしょう。やり方はこちらを参照してみてください。→「電動自転車(ママチャリ)の変速機の調子が悪いので直してみた」

または、こちらの動画が参考になるかもしれません。

ベルクランクのカバーを付けます。

ブレーキアームをフレームに固定する

ローラーブレーキのブレーキアームをフレーム(自転車本体)に固定します。

後ろのナットを押さえながら前のネジを回すか、前のネジを押さえながら後ろのナットを回します。サイズは10mmです。

ブレーキワイヤをブレーキアームに通す

ブレーキワイヤをブレーキアームに通します。

ちょっと写真がボケちゃいましたが…

ローラーブレーキにブレーキワイヤをつなげる

ブレーキワイヤを後輪ブレーキ(ローラーブレーキ)に固定します。

ネジの穴にブレーキワイヤを通します。

まずネジをナットで軽く締めておいてから、ブレーキワイヤを引っ張りながら10mmのレンチを使って固定します。ブレーキワイヤの張りの調整についてはこちらの動画が参考になるかもしれません。

ブレーキワイヤの先端にキャップを付ける

ブレーキワイヤの先端にキャップ(ワイヤーエンドキャップ、ワイヤキャップ)を付けます。

最終チェック

お疲れ様でした!

- つけ忘れてる部品がないか

- タイヤがぶれずに正常に回転するか

- ブレーキは正しく動作するか

- 変速機は正しく動作するか

等、最終チェックをしましょう。

チェーンカバーを外していた場合は、チェーンカバーを付けましょう。

古いタイヤの処分

古いタイヤとチューブの処分についてですが、

私の自治体では、40cm以内のもので且つ可燃部分が大半のものであれば、可燃ゴミとして出すことができます。

つまり、タイヤとチューブを40cm以内に切れば、可燃ゴミとして出せます。

というわけで切るのですが、タイヤの両端にはワイヤが通っているため、万能ハサミだけでは切れません(刃こぼれする)。

まず、ワイヤーロープカッターでワイヤを切断しておいてから、万能ハサミでタイヤを切断します。

ワイヤ部分を切断したタイヤ。

ワイヤを切断したところから万能ハサミを入れてタイヤを切ります。

チューブのほうは普通のハサミでもスパスパ切れますね。

参考にさせていただいた動画

今回はこちらの動画を参考に作業させていただきました。感謝です。