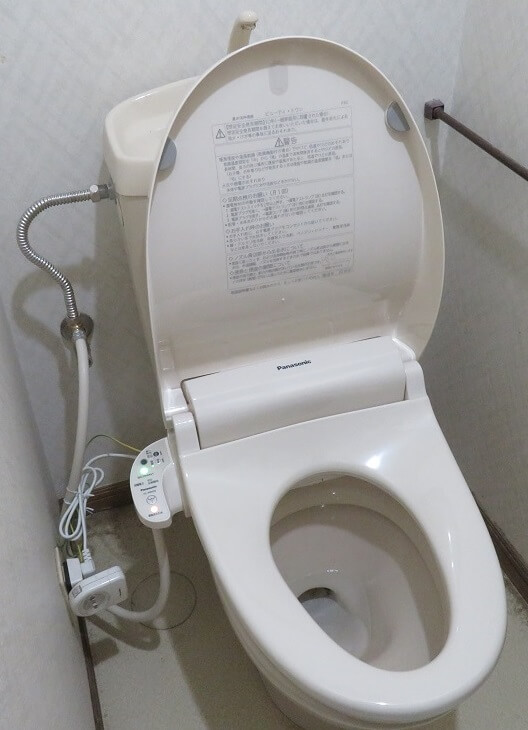

パナソニック(Panasonic)の温水洗浄便座(ビューティ・トワレ DL-WM20)を自分で設置してみました!(旧モデル DL-WF20 との交換です)

この記事には、6年くらい掃除されないまま放置されて埃や汚れが付いた給水管や便器などの写真が掲載されています。神経質な方はご注意ください。

(;^_^A スンマセン

この記事で解説している設置手順は、あくまでも我が家のトイレの場合です。

- 止水栓や便器のタイプの違い等によって手順の一部が異なる場合があります。

- この記事では説明されていない追加の部品の購入が必要になることがあります。

- 製品付属の施工説明書の手順と全く同じとは限りません。

詳しくは製品付属の施工説明書をご覧ください。

この記事を参考にした結果、何らかの問題や不利益が発生しても、この記事の執筆者(当サイトの管理人)は責任を負わないこととします。

交換の理由 → 温水洗浄便座から異音が!

我が家の交換前の便座もパナソニックのビューティ・トワレですが、8年くらい前の古いモデル(DL-WF20)です(2012年8月頃販売開始?)。

最近、その DL-WF20 が、ノズルの洗浄(消臭?)を勝手に頻繁に始めるようになってしまいました。昼間も夜間も関係なく、1時間に1度くらいの頻度で、誰もいないトイレから「ガーーー!チョロチョロチョロ。ゴンッ!ゴンッ!ゴンッ!」というノズル音が聞こえてきてうるさい・・・。(--)

- ガーーー!・・・・・・・・・ノズルが動く音?

- チョロチョロチョロ・・・・・水が流れる音

- ゴンッ!ゴンッ!ゴンッ!・・ノズルの中で水が圧縮されたときの振動音?

パナソニックのサポートに相談したところ、電源プラグをコンセントから抜いて30分後に再度電源投入してみてくださいと言われました。やりました。。。が、直りませんでした。(--)

すでに6年以上使用してるので、修理してお金取られるよりは新しいのを買おうと思って DL-WM20 を購入しました。

施工の前に

確認事項

用語

- 止水栓

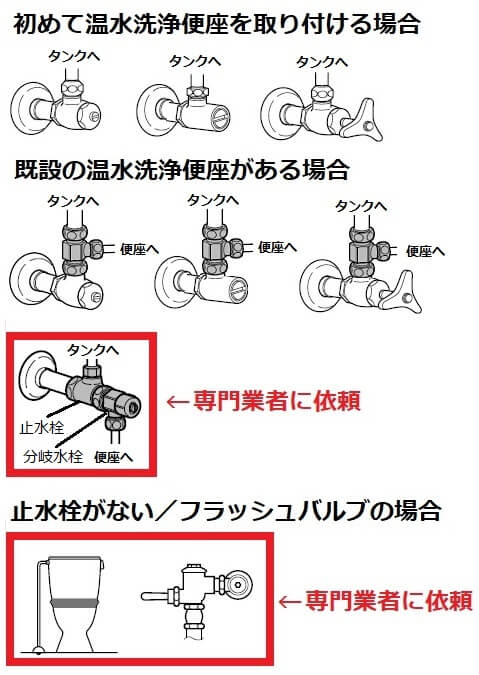

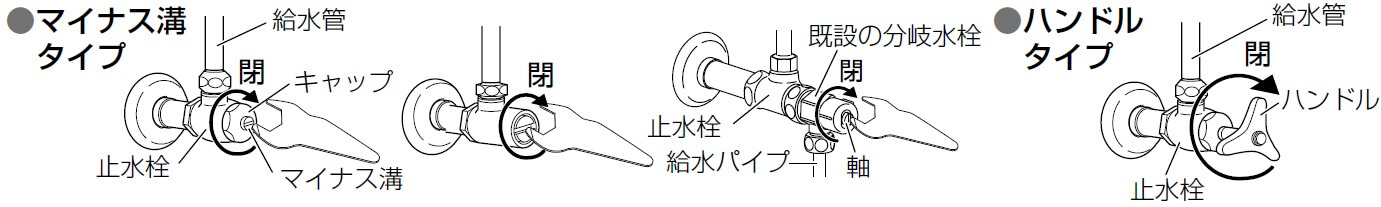

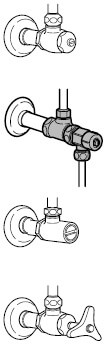

トイレの中に引き込んだ水道管の水流の量を調節したり止めたりするための栓です。以下のように複数の形状があります。下図の中で色の濃い止水栓(分岐水栓)については次の項で説明します。

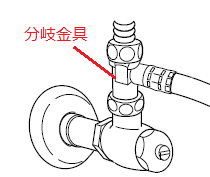

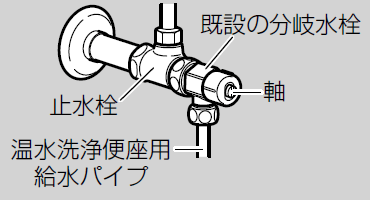

- 分岐金具と分岐水栓

分岐金具は、止水栓まで来ている水をトイレタンクと温水洗浄便座の2方向へ分岐するための金具です。

分岐水栓とは、止水栓自体が分岐している水栓です。

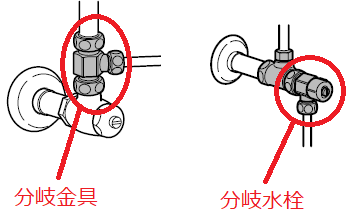

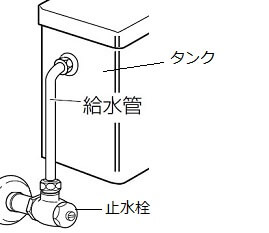

- 給水管と給水ホース

給水管は、タンクと止水栓をつないでいる管のことです。手で折り曲げ可能なフレキシブルパイプと、そうでない通常の管があります。

給水ホースは、便座と止水栓をつないでいる柔らかい管のことです。

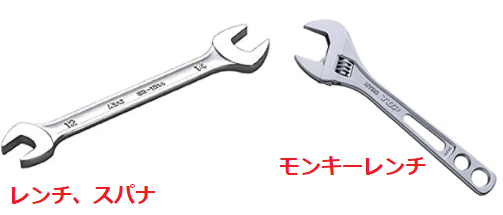

- スパナとモンキーレンチ

スパナとレンチは同じものだと思って差し支えありません。

モンキーレンチとはサイズ調節可能なレンチです。

なお、この記事では製品付属のスパナを指して「スパナ」という用語を使用します。

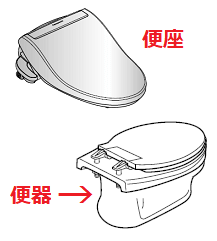

- 便座と便器

便座は、この製品の本体のことですね。

便器は、便座の下の土台部分のことです。

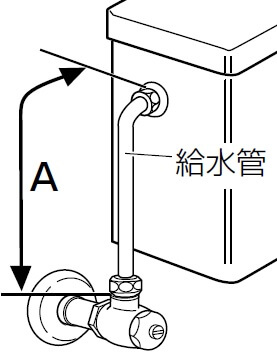

給水管の長さの確認

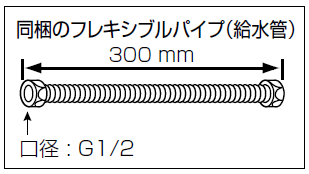

製品付属のフレキシブルパイプ(給水管)が使えるかどうかを確認します。

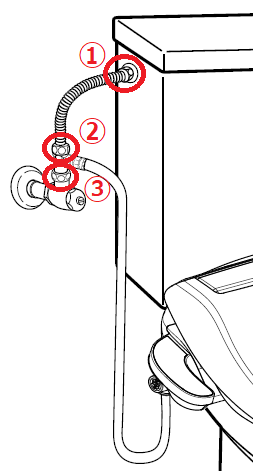

下図のAの長さ(「A寸法」と言います)を測ってください。この長さが 150 mm ~ 330 mm の範囲であれば製品付属のフレキシブルパイプ(給水管)が使えます。

それ以外の長さの場合は追加の部品を購入する必要があります(詳細は施工説明書の P.3 を参照してください)。

我が家のトイレのA寸法は約 310 mm でしたので、付属のフレキシブルパイプを使うことができます。(下の写真は施工後の様子)

リモコン取付位置の確認

初めてビューティ・トワレを設置する場合は、リモコンを設置する適切な場所があるかをあらかじめ確認しておいたほうが良いでしょう。

詳細は施工説明書の P.15 ~ P.17 を参照してください。

リモコンと便座本体の送受信テストはまだできません。送受信テストは便座本体を設置した後に行います。

止水栓があるか?

トイレに止水栓があるかを確認してください(床面に止水栓がある場合もあります)。止水栓は下図のような形状をしています。

上図の赤枠部分のように、トイレに止水栓がない/フラッシュバルブの場合、または分岐水栓から便座への給水管が出ている場合は、作業の一部またはすべてを工務店などの「専門業者に依頼してください」と施工説明書には記載されています。詳細は施工説明書の P.8 の「止水栓がない場合 → 施工については専門業者に依頼してください」または P.10「分岐金具(給水ホース付き)を取り付ける」を参照してください。

我が家のトイレの止水栓は下図のタイプなので専門業者に依頼せずに DIY できそうです。

我が家の止水栓の栓の表面。

止水栓の栓が樹脂なのは比較的珍しいとか。マイナス溝の山を崩しやすいので注意が必要です。

止水栓が簡単にまわるか?

トイレの止水栓は長い間まわすことなく放置されていることが多いため、いざまわそうとしても固着していてまわしにくい・まわせないことがあります。

止水栓が楽にまわせるかどうかをあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

止水栓の栓をまわす前に、栓の状態(マイナス溝の方向、ハンドルの位置)を覚えておきましょう。また、栓を閉めるときに栓を何回まわしたか(何度まわしたか)覚えておきましょう。

栓を戻すときに開けすぎてしまうとタンクから水があふれる可能性もあるので気をつけてください。

止水栓を無理にまわすと栓や配管を破損する可能性があり、漏水の危険もあるので注意してください。

マイナス溝タイプの止水栓の場合、製品付属のスパナやマイナスドライバー等で楽にまわらないときは無理にまわそうとしないで(無理をすると溝を崩す恐れがあります)、水栓ドライバーを使用することをおすすめします。

もしも止水栓がまわらない場合は、「止水栓 まわらない」等のキーワードでネット検索すると対策が色々と紹介されているので確認してください。

他サイトの参考記事:

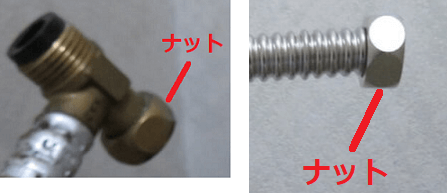

ナットは簡単にまわりそうか?

ナットというのは下図の六角形の部品ですね。

このナットも長い年月の間に固着してしまっていることがあります。

止水栓を完全に締めないとナットが簡単に緩むかどうかは試せないと思うので、作業前の段階では見た目で判断するしかない場合もあるでしょう。

簡単にまわらないように見える場合は、「ネジ緩め剤」を用意しておくと良いかもしれません。評判の良いものをいくつか挙げておきます。

ナットがまわらない時の最終手段としては、ナットを壊してしまうナットブレーカーというのもあります。(;^_^A

まぁ、あまり無理はしないで、無理そうだったら水道屋さんや工務店への依頼を検討してください。

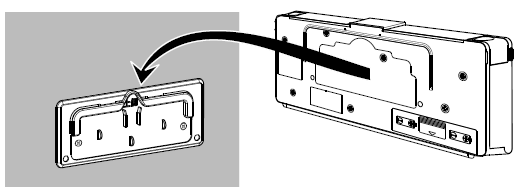

アース接続部があるか?

トイレのコンセントにアース接続部があるか確認してください。コンセントにアース接続部が無い場合は、電気屋さんや工務店にアース工事を依頼することになります。

下図はアース付きコンセントの一例です。

アース接続部のフタを開けたところ。

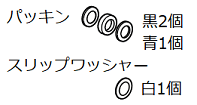

製品付属品の確認

製品が届いたら、施工説明書の P.5 を開いて、付属品が揃っているかを確認します。

- 施工方法によっては、スリップワッシャーやパッキンなど、使用しない部品もあります。(スリップワッシャーについては施工説明書の P.11「既設の給水管を使用する場合」を参照)

- 付属のフレキシブルパイプ(給水管)の長さが 300 mm 以上あるかも確認しておきましょう。

ちなみに、施工説明書の P.3 には、フレキシブルパイプ(給水管)の長さは 300 mm と書いてあるのですが、私が購入した製品に同梱されていたものはそれ以上の長さがありました(この記事の「新しい分岐金具とフレキシブルパイプ(給水管)を付ける」の MEMO を参照)。

上図の「G1/2」というのは、水道管用並行ネジ(Gネジ)の規格サイズの1つです。詳細については「口径 G1/2」のようなキーワードで検索してみてください。

便座本体を梱包しているポリ袋は、便座設置後の「試運転」で使用できるので、捨てずにとっておきましょう。

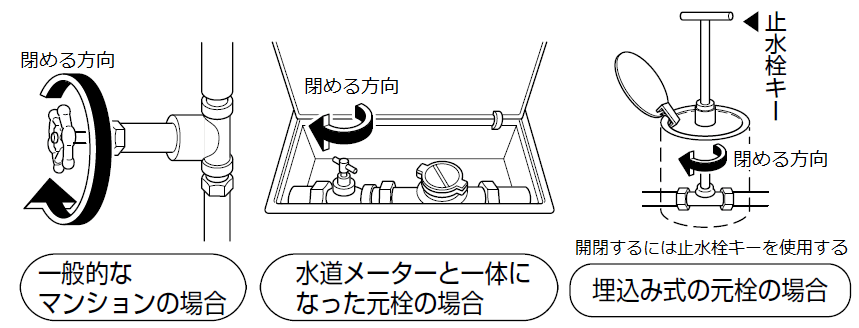

水道の元栓を確認しておこう

前述の「止水栓があるか?」で解説した通り、配管作業を専門業者へ依頼する場合は、水道の元栓の場所を確認しておいて、その場所を専門業者に教えてあげましょう。

専門業者に依頼しない場合(水道の元栓を触る必要が無い場合)でも、万が一の事態を想定して水道の元栓を確認しておけば、より安心して作業を行うことができます。

水道の元栓は、一戸建ての場合は水道メータの近く、マンションやアパートなどの場合は玄関横のメーターボックスの中にあることが多いようです。

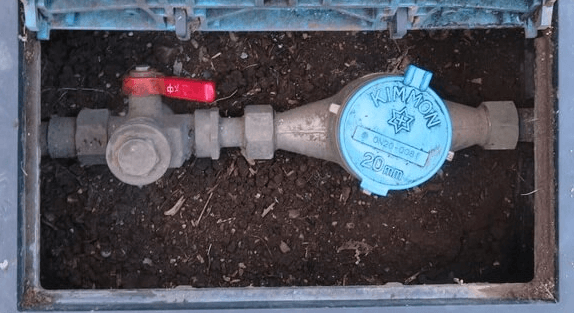

我が家の水道の元栓は浄化槽の近くにありました。

我が家の場合、水道の元栓を閉めるには、赤いレバーを動かせば良いみたいですね。レバーには「通水中」と書かれているように見えます。

レバーではなくバルブで閉めるタイプも多いようです。

話が脱線しますが、水道メーターについてちょっと調べてみました。

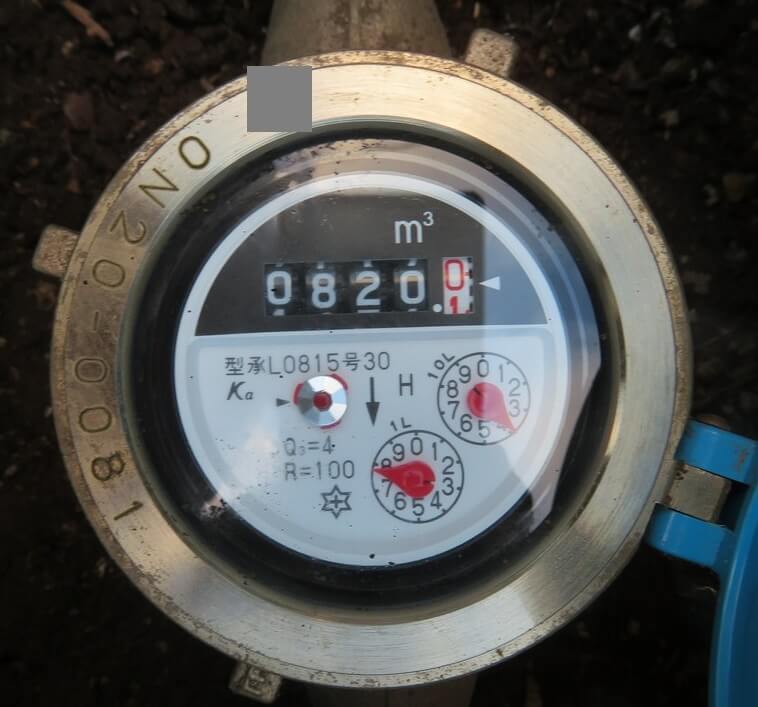

下の写真は我が家の水道メーターのフタです。KIMMON(きんもん、金門)というのは旧メーカー名で、現在は「アズビル金門株式会社」という名前になっているようです。

フタに書いてある 20 mm というのは水道管の口径のようですね。

フタの下にある水道メーターの表示部の意味は下図の通りです。

従って、我が家の水道メーター(下の写真)の値は「820.037立方メートル」となります。

水道メーターの検針では、現在の水量から前回の水量を差し引いた水量がその間に使用した水量としてカウントされます。

家の中のすべての水道を閉めているのに(水洗トイレなどからも水が流れてないのに)パイロットがまわっている場合は、どこかで漏水しているということになります。

上の写真のメーター上に「Q3 = 4」や「R = 100」という文字が見えます。

Q1 ~ Q4 というのは ID のようなもので(Q = Quantity =「量」?)、それぞれ次の意味があります。

- Q1 ・・・ 定格最小流量(m³/h)

- Q2 ・・・ 転移流量(m³/h)

- Q3 ・・・ 定格最大流量(m³/h)

- Q4 ・・・ 限界流量(m³/h)

つまり「Q3 = 4」というのは、「定格最大流量」が 4 ㎥/h(毎時 4 立法メートル)ということです。

「R = 100」の “R” は「計量範囲」のこと(なんとか Range の R?)で、計算式は Q3/Q1 です。この水道メーターの Q1(定格最小流量)は 0.04 ㎥/h なので、R = 4/0.04 = 100 となります。

(参考 URL: アズビル 直読式水道メーター 接線流羽根車式 型式 NKDA/NKDL)

メーター上にある Ka というマークがこの水道メーカーの「指定製造事業者」のマークということは分かったのですが、Ka というのが何の略語なのかが分かりませんでした。そこでアズビル金門株式会社のホームページのフォームから問い合わせてみたところ、すぐにお返事をいただくことができました。それによると、水道メーターを制作しているのはアズビル金門株式会社の100%子会社である「アズビル金門青森株式会社」で、そこが指定製造事業者の指定を受ける際に届け出た記号が Ka ということです。つまり Ka は Kimmon Aomori という意味だったんですね。

これでスッキリ!

用意するもの

温水洗浄便座の製品一式に加えて用意するものは下記の通りです。

施工説明書に記載されているもの

準備するものとして、施工説明書の P.3 に下記のものが記載されています。

- メジャー

前述のA寸法を測ったり、リモコンの設置位置を決めるときなどに使います。 - プラスドライバー

リモコンホルダーを取り付けるとき、それからアース線をつなげるときにも使用するかもしれません。アース線の場合はマイナスドライバーのほうが適している場合もあります。 - モンキーレンチ

製品付属のスパナでナットを締めるときに管を固定したり、ナットを外したりするときに使います。今回の作業では(十分な経験がある方を除いて)基本的にナットを締めるときにモンキーレンチを使うことはお勧めしません(締める力が強すぎるため)。

ナットを締めるときは製品付属のスパナを使うことをお勧めします。

- バケツ・ぞうきん

既設の給水管・給水ホースを外すときなどに水が滴るので用意しておきましょう。

掃除をするときにも使えます。

ぞうきんのかわりにキッチンペーパーやアルコールウエットシートでも良いと思います。

私が追加で使用したもの

上記に加えて私は以下のものを使用しました。

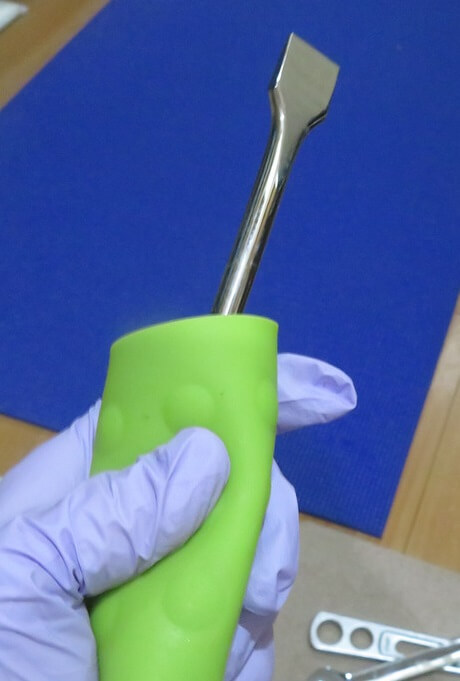

- 水栓ドライバー

トイレの止水栓が「マイナス溝タイプ」の場合(とくに栓が樹脂の場合)、マイナスドライバー等で栓をまわすと溝を崩してしまう恐れがあります。溝を崩してしまってからでは遅いので、最初から水栓ドライバーの使用をお勧めします。 - 掃除用具

既設の便座を外すと、今まで見えなかったところが見えるようになり、手が届かなかったところに手が届くようになるので、きっとキレイにしたくなる衝動に駆られます(笑)。

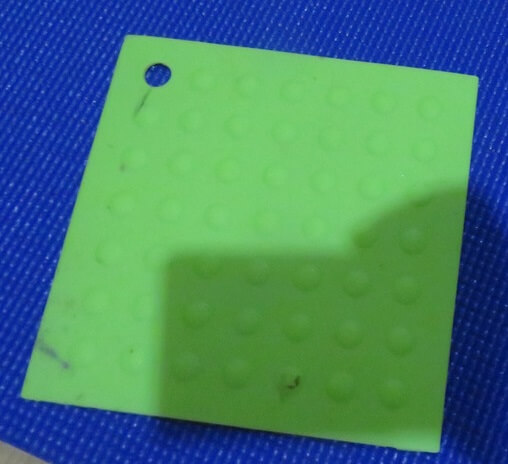

アルコールウェットシート、キッチンペーパー等を用意しておいて、この機会にキレイにしておきましょう。 - キッチン用シリコンマット

止水栓の栓が固くて、水栓ドライバーを使ってもなかなか動かなかったので、水栓ドライバーに力を伝えやすくするためにドライバーの柄に巻いて使いました。後で調べてみたらこのような製品もあるようです。工具の柄などに巻いてグリップ力をアップできるシリコングリップです。

- 45Lのゴミ袋2袋

取り外した古い便座を入れるため、2重にして使いました。 - 作業に適した服装

埃や汚れが付いている場所を触ることになるかもしれません。膝をついたほうが楽な作業もあります。

作業用の手袋、マスクを付けて、汚れても良い服装で作業しましょう。 - ネジザウルス

アース線を留めているネジが固く、ネジを緩めるときにドライバーだとネジ山を崩してしまいそうだったので、ネジザウルスを使いました。 - 養生テープ

作業中、トイレのコンセントに水がかかるのを防ぐため、コンセントの上に貼っておきます。

また、ビューティ・トワレのリモコンを初めて設置する場合は、リモコンの設置場所が適切かをテストをする際に(ひとセンサーのテストをするために)、リモコンを仮位置に貼っておくこともできます。

場合によっては必要になるもの

- 下穴をあける道具(リモコンホルダー取り付け時)

リモコンホルダーをねじで取り付ける場合、ドライバーでいきなりネジを壁材にねじ込んでいくと、壁材によっては割れる場合もありますから、最初に下穴をあけておくほうが安全です。

また、直接取り付けることができない壁材(タイル、コンクリート、石こうボードなど)の場合、下穴をあけて製品付属の樹脂プラグを使用します(詳細は施工説明書の P.17 の「リモコン(リモコンホルダー)を壁面に取り付ける」を参照)。

下穴をあける道具としては、壁材に応じて、キリ/千枚通し/ハンドドリル/電動ドリル等が考えられますが、電動ドリルがあれば大抵の壁材に対応できそうです。

(樹脂プラグを使用する場合は、直径5.8 mm の下穴をあける必要があります。追加で直径 5.8 mm の穴あけ用ドリルを購入する必要があるかもしれません)壁材によっては下穴のあけ方にコツが要る場合もあるようです。あらかじめ「下穴 タイル」というようなキーワードでネット検索して下穴のあけ方を調べておくと良いでしょう。

- 金のこ

既設の本体固定版を固定しているボルトがさびていて取れないときや、新設する本体固定版のボルトが長すぎるときなどに使います。

- パイプカッター

止水栓とタンクをつなげる給水管として製品付属のフレキシブルパイプを使わず、既設の給水管(フレキシブルパイプでないもの)を使う場合、必要になることがあります(詳細は施工説明書の P.11 の「既設の給水管を使用する場合」を参照)。

なるべくフレキシブルパイプを使うようにしましょう。そのほうが簡単です。

アラウーノV便器の場合

アラウーノV便器の場合、アラウーノV用パッキンセットが必要です(品番:DL502S-S6CS0)。施工説明書の P.3 に記載されています。

イメージトレーニングをしておこう!

慣れていない人にとっては、温水洗浄便座の施工説明書は読みずらいと思います。たとえばご自宅のトイレで使用されている止水栓のタイプや便器のタイプによって、説明書の解説が途中で分岐したり、ページが飛んだりします。

また、ページ数を節約するためなのか、1つのページに隙間なくぎっしりと説明が書かれていて、見やすさや読みやすさは二の次にされている印象です。

いきなり説明書を読みながら作業を始めてしまうと、作業の途中で迷ってしまい、作業が中断してしまうかもしれません。そうなると、設置作業のためにトイレをずっとふさいでおくわけにはいきませんから、それが焦りとなって、作業が雑になったり何らかのトラブルに陥りやすくなります。

あらかじめ施工説明書を読みながら頭の中で作業工程のイメージトレーニングをしておきましょう。大事なところに赤線を引いたり、必要なメモを書きこんでおきましょう。そのほうが作業がスムーズに進むでしょう。

掃除をしておこう

作業を始める前にあらかじめトイレの掃除をしておきましょう。

低い位置での作業が多く、膝をついて作業をすることもあると思います。

ナットを締めるときの力加減について

6~7年前ですが、私が初めて DIY で温水洗浄便座の設置をしたとき、パイプからの水漏れを恐れて、モンキーレンチでナットを強く締めすぎてしまったことを思い出します。おそらく配管を破損させてしまう一歩手前だったと思います。市販のモンキーレンチを使用すると非常に強い力で締めつけることができてしまうため、注意が必要です。

ナットをそんなに強く締めなくても、パッキンを挟んで正しく締めれば、そう簡単に水漏れしません。

ナットを締めるには製品付属のスパナで十分ですから、締めすぎを防ぐためにも付属のスパナを使いましょう。

あくまでも素人の私個人の感覚ですが、力加減の目安としては、まず手でナットをクルクルと締めていき、動かなくなったところから付属のスパナを使って軽い力で締めていき、手に感じる抵抗が強くなったところで更に半回転~数周程度まわして軽く「キュッ」と締める感じだったと思います。「ギュー!」っと力を入れて締める必要はありませんし、やめたほうが良いでしょう。

そして止水栓をあけるときは、少しずつゆっくりとあけていけば大丈夫です。万が一そのとき水漏れがおきたら、ナットをもう少し強く締めなおせば良いのです。

作業開始!

既設の温水便座の電源プラグとアース線を外す

既設の温水便座の電源プラグをコンセントから抜いて、アース線を外しておきましょう(便座が誤動作しないように。また、作業を進める上で邪魔ですし、水がかかったりしたら危険なので)。

コンセントから全てのプラグを抜いて、万が一水がかかっても大丈夫なように、コンセントの上に養生テープを貼っておきましょう。

既設のセンサーやリモコンを外す

施工説明書の P.3 の「お願い」に記載されている作業です。

トイレ内に既設のひとセンサーやリモコンがある場合は取り外して電池を抜いておきましょう。そのままにしておくと、新設の便座と干渉して誤作動を起こす可能性があります。

私が今まで使っていたビューティ・トワレ DL-WF20 のリモコンは、上にスライドさせればリモコンホルダーから外せます。ビューティー・トワレシリーズはだいたいそうでしょうか。

電池も抜いておきましょう。

私は、壁のリモコンホルダーはそのまま残して再利用することにしました。

止水栓を閉める

施工説明書の P.8 の作業です。

トイレに止水栓がない/フラッシュバルブの場合、工務店などの「専門業者に依頼してください」と施工説明書には記載されています。詳細は P.8 の「止水栓がない場合 → 施工については専門業者に依頼してください」を参照してください。

止水栓を閉めるときに栓をまわした回数をメモしておくと、止水栓を開けるときにどの程度まわすか迷わずに済みます。止水栓をまわす前の状態を写真に撮るかメモしておくのも良いでしょう(マイナス溝の向きの記録などのため)。

あとで止水栓を開けるときに開けすぎてしまうとタンクから水があふれる可能性があるので気をつけてください。

念のため、止水栓の下にバケツを置きましょう。

施工説明書には、下図のように、「マイナス溝タイプ」の止水栓の場合に付属のスパナを使用して栓をまわすように書かれています。

ですが、栓が固着している場合、付属のスパナやマイナスドライバーを使用すると、栓の溝を崩してしまう恐れがありますから、スパナやドライバーで簡単にまわらないときは水栓ドライバーを使いましょう。

我が家の止水栓のマイナス溝は、作業前(開栓時)は縦の状態になっていました。溝に水栓ドライバーをあてて、溝からドライバーが外れないように押すようにしながら、力を入れてググっと時計回りにまわします。

栓を時計回りに45度まわしたところで動かなくなったように感じたので「これで閉まったのかな?」と思ってトイレの水を流してみました。

が、タンクに水が補充され続けるので、まだちゃんと閉まってないようです。

そこでまた止水栓に水栓ドライバーをあてて、力を入れてグググっとまわしてみると・・・ンンッ! まだ更にまわるゾッ!フンッ!グググツ!と更に2~3回転?させたところで、タンクに流入する水の量がほぼ止まりました。我が家の止水栓は固い。。。

これ以上、栓はまわらないように思えました。でもまだ完全に水が止まらず、ピチョン、ピチョン、とタンクに水が落ちています。「パイプの中に残ってる水が落ちてるだけかな?」と思って作業を進めることにしました。

止水栓を閉めたら、必ずタンクの水を流し切ってください。

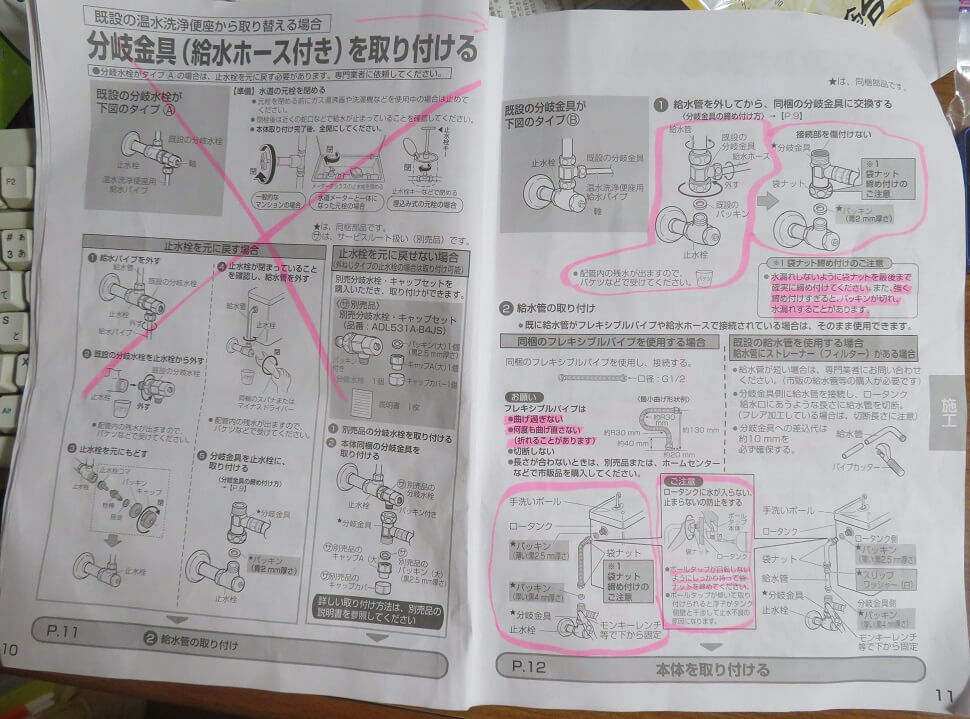

分岐金具(給水ホース付き)を取り付ける

止水栓を閉めたら、新しい分岐金具を取り付けます。

既設のフレキシブルパイプ(給水管)と分岐金具を外す

施工説明書の P.11 の作業です。

古い分岐金具を取り外します。

まず止水栓の下にバケツを置いておきましょう。

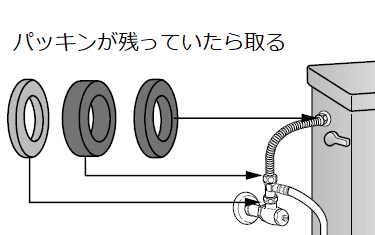

下図の①と③を外せば分岐金具とフレキシブルパイプ(給水管)を一緒に取り外すことができます。

ですが、分岐金具とフレキシブルパイプ(給水管)がくっついたままだと邪魔だと感じたので、私は②、①、③の順で外すことにしました。

施工説明書には「既に給水管がフレキシブルパイプや給水ホースで接続されている場合は、そのまま使用できます。」と書かれており、そうする(給水管を再利用する)場合は、②、③を外します。

しかし、基本的には、この機会に新しい給水管に取り替えることをお勧めします。

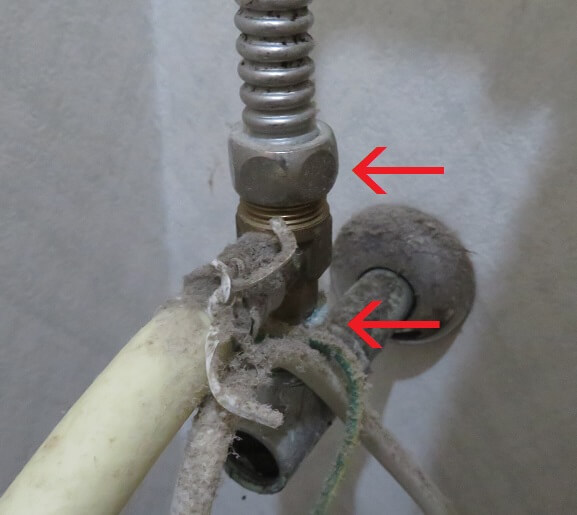

下は実際の写真です。ちょっと見ずらいと思いますが、下図の2つの矢印のところにそれぞれナットがあります。

まず上の(フレキシブルパイプ(給水管)と分岐金具を留めている)ナットを外します。

製品付属のスパナと既設ナットのサイズが合うとは限りません。また、モンキーレンチのほうが少ない力で楽にナットをまわせるので、ナットを外すときはモンキーレンチを使いましょう。

製品付属の給水管のナットを締めるときは、強く締めすぎないように、同梱のスパナを使用したほうが良いでしょう。

ナットが固着していて簡単にまわらない場合は、「ナット まわらない」等のキーワードでネット検索すると対策が色々と紹介されているので確認してみてください。

「ナット緩め剤」を試してみるのも良いかもしれません。

あまり無理はしないで、無理そうだったら水道屋さんや工務店への依頼を検討してください。

ナットを外す途中で水がポタポタと漏れてきました!Σ(゚д゚lll) 止まる気配がありません。止水栓はしっかり締めたつもりでしたが、きっちりと閉まっていないようです。

再び止水栓を閉めてみることにします。

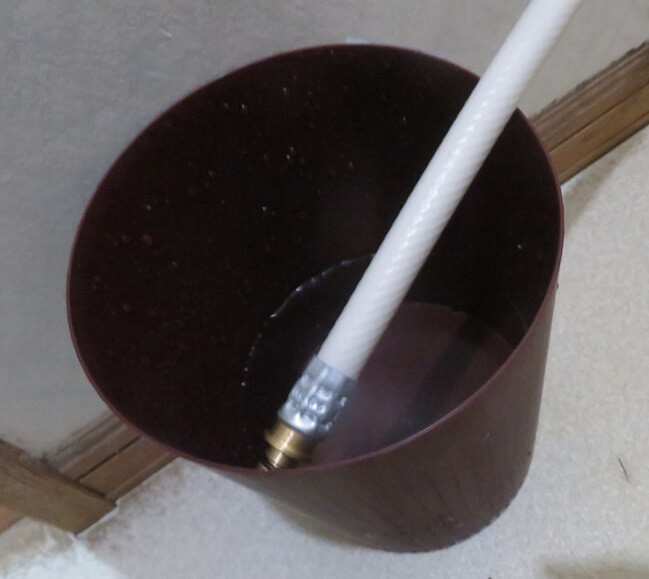

止水栓の栓が固いので、水栓ドライバーに力を伝えやすくするため、ゴムマットを使うことにしました。これ、キッチンとかで使うゴムマットです。鍋の下に敷いたり、ビンのフタを開けるときに使うものです。

こんな感じで水栓ドライバーを持って止水栓をまわしました。

止水栓の栓を更に少し閉めることができたので、ポタポタ垂れていた水がポタリ・ポタリという感じに減少しました。

でももう限界です。これ以上は栓が動かないし、幸い水の漏れる量が少ないので、水のしずくをバケツに落としながら作業を続行することにしました。

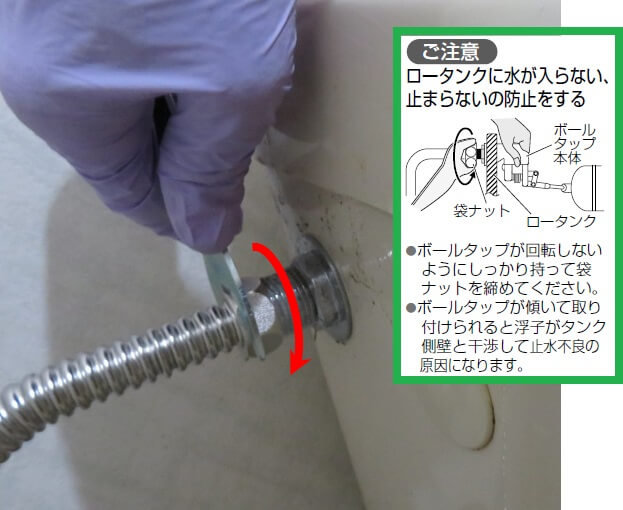

分岐金具とフレキシブルパイプ(給水管)を留めているナットが外れたら、次はフレキシブルパイプ(給水管)とタンクを留めているナットを外します。

このときタンクのフタを外して、タンク内部のボールタップを手でおさえながらナットを外したほうが良いそうです。私はうっかりしていてボールタップをおさえませんでしたが(たまたま運よく?)大丈夫でした。

フレキシブルパイプ(給水管)が外れました。

次は分岐金具を止水栓から外します。

外れました。

新しい分岐金具とフレキシブルパイプ(給水管)を付ける

施工説明書の P.11 の作業です。

新しい分岐金具を止水栓に取り付けます。

このとき接続部に青い厚さ 2 mm のパッキンを挟みます。

製品付属のスパナでナットを締めます。分岐金具がまわってしまうときは、上側をモンキーレンチ等でおさえましょう。

水漏れしないようにナットを最後まで確実に締め付けてください。

ただし、強く締め付けすぎるとパッキンが切れ、水漏れすることがあるので注意してください。

我が家の止水栓はきっちり閉まらないので水がポタリポタリと出てきますから、分岐金具を設置後、その給水ホースの先をバケツの中に入れておきました。

次にフレキシブルパイプ(給水管)を取り付けます。

既設の給水管(フレキシブルパイプではないもの)を使用する場合は、施工説明書の P.11 の「既設の給水管を使用する場合」を参照。この場合はパイプカッターが必要になるかもしれません。できればフレキシブルパイプを使ったほうが簡単です。

取り付ける前に、フレキシブルパイプを分岐金具とタンクに接続できるように手で曲げる必要がありますが、ここは慎重に作業するようにしてください。

曲げる個所を確認しながら、少しずつ慎重に曲げてください。

一気に曲げたりせずに、少し曲げたらパイプを接続金具とタンクのところに実際に当ててみて曲げる位置と角度を確認し、また少し曲げる、ということを何度も繰り返すのが良いと思います。

フレキシブルパイプを曲げるときは以下の点に注意してください。

- 曲げすぎない

- 何度も曲げなおさない(折れることがあります)

- 切断しない

ちょっと話がそれますが。

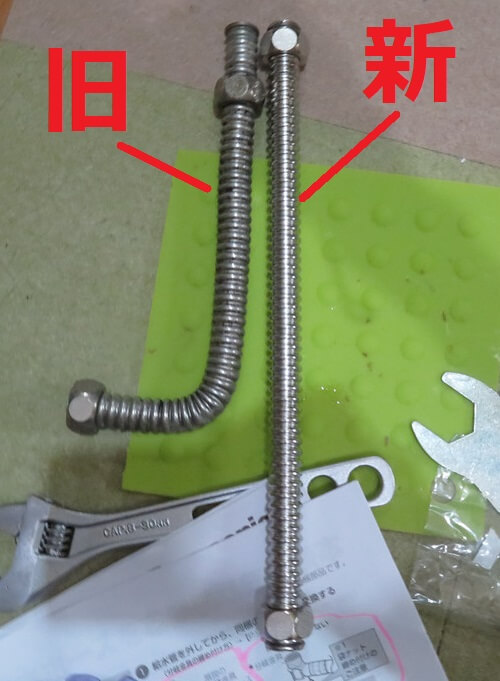

旧ビューティ・トワレ DL-WF20 に付属のフレキシブルパイプ(給水管)は 300 mm、今回の便座 DL-WM20 に付属のフレキシブルパイプ(給水管)も施工説明書には 300 mm と記載されているんですが…下の写真で分かるように、今回のフレキシブルパイプのほうが長いんですね。

実際、最初は新フレキシブルパイプを旧パイプと同じように曲げれば良いと思って少し曲げ始めたとき、すぐに長さが余ってしまうことに気付きました。

今回のフレキシブルパイプが直線状態のときの長さを自分で測っていなかったのですが、パイプを曲げて設置後に測ってみたら 330 mm ほどありました。

フレキシブルパイプ(給水管)の形が決まったら設置しましょう。

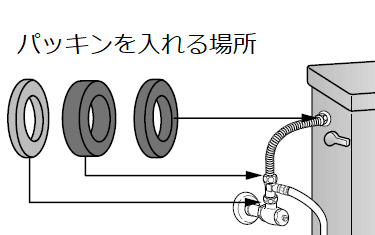

フレキシブルパイプ(給水管)と分岐金具との間には黒い厚さ 4 mm のパッキンを挟みます(黒いパッキンは2つ付属していますがその厚い方)。

製品付属のスパナでナットを締めます。分岐金具がまわってしまう場合は下のほうをモンキーレンチ等で固定しながら締めてください。

フレキシブルパイプ(給水管)とタンクの間には黒い厚さ 2.5 mm のパッキンを挟みます(黒いパッキンは2つ付属していますがその薄い方)。

付属のスパナでナットを締めます。タンク内のボールタップを手で押さえながら締めてください。

本体を取り付ける

施工説明書の P.12 の作業です。

ここでは下図のように、下からナット締めができる便器について書いています。

既設便座を取り外す

施工説明書では、既設の便座と本体固定版を分離しないまま、一緒に便器から外しています。

ここでは先に本体固定版から便座を外し、その後で本体固定版を便器から外しています。

どちらのやり方でも良いと思いますが、施工説明書のやり方のほうが一手間省けますね。

我が家の旧便座であるビューティ・トワレ DL-WF20 の便座を取り外すには、便座右側にある着脱ボタンを押しながら、便座を手前側に引きます。

既設便座を外したら、45L のゴミ袋などに入れて、トイレの外の邪魔にならないところに出しておきましょう。

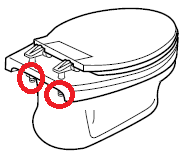

次に、便器下側のナット(左右2か所)を手またはモンキーレンチなどでゆるめて、本体固定版(上写真の灰色の部品)を外します。

さびていてゆるまないときは下記のようにすると良いようです。

- 市販のねじゆるめスプレー剤などでゆるめる。

- 取れないときは、金のこでボルトを切断する。

古い本体固定版を外して、拭き掃除しました。

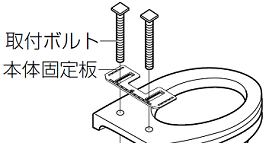

新しい便座を取り付ける

新しい便座の本体固定版を取り付けます。

製品の梱包を開けた直後は、本体固定版は便座にセットされているので、着脱ボタン(下図参照)を押しながら引き抜いてください。

下の写真は便座を後部から見たところ。下の絵は便座を底面から見たところです。

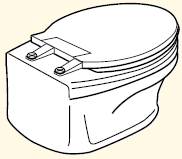

本体固定版を付属の取付ボルトを使って手で軽く締めて便器に固定します。

取付ボルトが長すぎるときは金のこなどで適当な長さに切断してください。

本体固定版に型紙をあてて固定版の位置を決めます。

便座を付けたときに赤丸部分の穴のところに便座から「逃がし水」が落ちるので、その穴が塞がらないようにして固定版の位置を決めます。

位置が決まったらナットをしっかりと手で締めます(ナットを工具で締めないこと)。ただし、便座を取り付けてフタを開いてみたとき、フタがタンクにぶつかる場合は固定版を手前にずらす必要があるので、ナットを再び緩める可能性を考慮しつつ、しっかり締めてください(全力では締めない)。

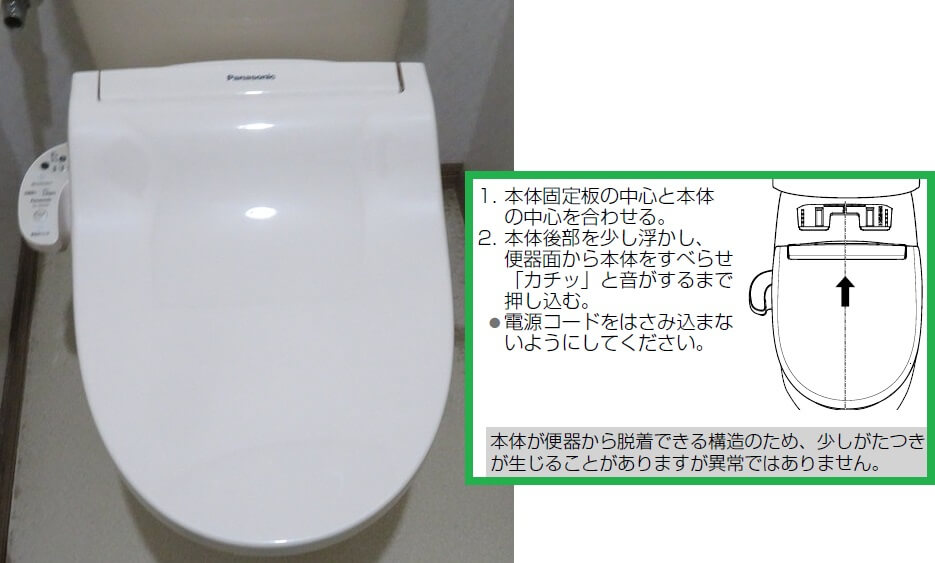

本体を手前からタンク側に「カチッ」と音がするまでスライドさせて、固定版に本体を取り付けます。

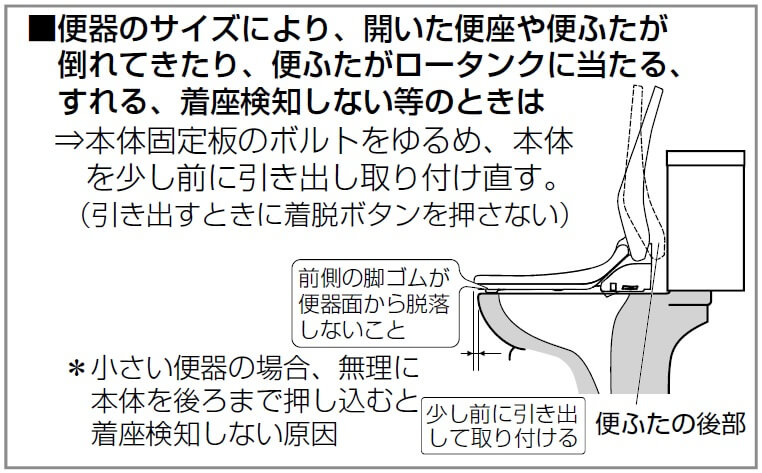

便座のフタが問題なく開くか確認します。

フタがタンクにあたってきちんと開かないような場合は、本体固定版のボルトをゆるめて、フタが正常に開くように少し手前に動かします。

便座を動かすときに便座の右側にある着脱ボタンを押さないように気をつけてください。

便座の手前の下にある脚ゴムが便器の上に乗っていることも確認してください。

このあと給水ホースを便座に接続しますが、その作業が(接続口の位置の関係で)やりにくい場合は、再びナットをゆるめて便座を手前に動かす必要があるかもしれません。

問題なければ、ナットを手でしっかりと締め(工具で締めないこと)、本体を軽く手前に引っ張っても動かないこと(しっかり固定されていること)を確認します。

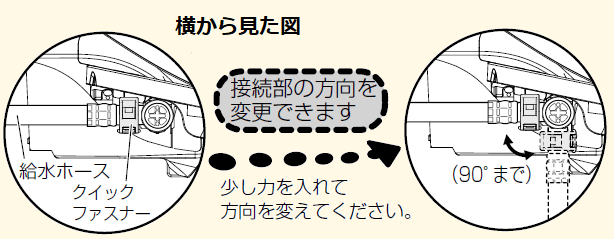

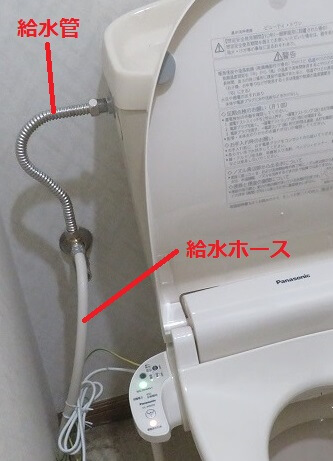

給水ホースを本体に取り付ける

施工説明書の P.13 の作業です。

給水ホースを正しく取り付けないと、水漏れ・漏電など重大な事故が起きる可能性があります。慎重に確実に作業しましょう。

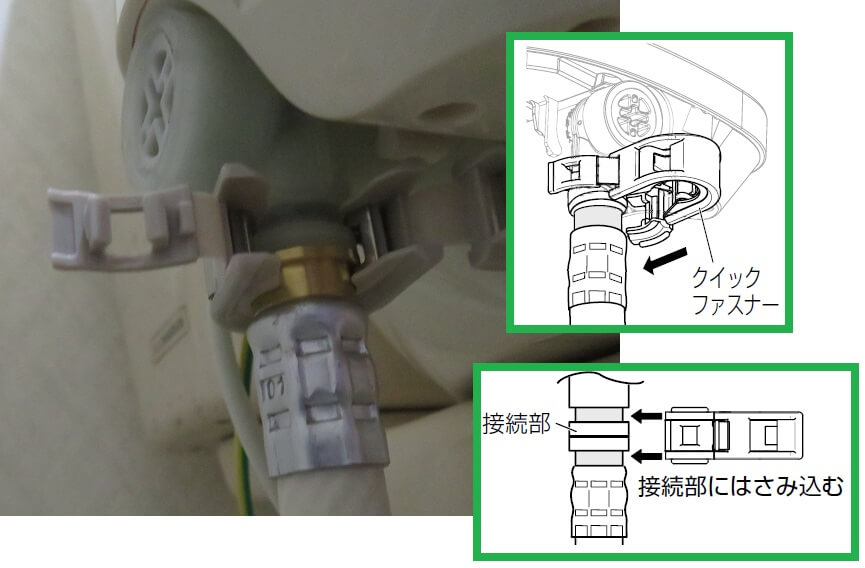

分岐金具から伸びている給水ホースの先に O(オー)リングが付いていることを確認します。

給水ホースの先を便座の給水ホース接続口にまっすぐ差し込みます。

- 給水ホースをねじって差し込んだりしないでください。Oリングが切れる恐れがあります。

- 既設の給水ホースを再利用しないでください。劣化により水漏れの原因となります。

- もしも作業がやりにくいときは便座を固定しているナットをゆるめて便座を手前に引き出して作業しましょう。

- もしも給水ホースが短い場合は施工説明書の P.13 の「お知らせ」を参照。

便座の給水ホース接続口は、便座に向かって左奥の下側にあります。

まっすぐ差し込んだところ。

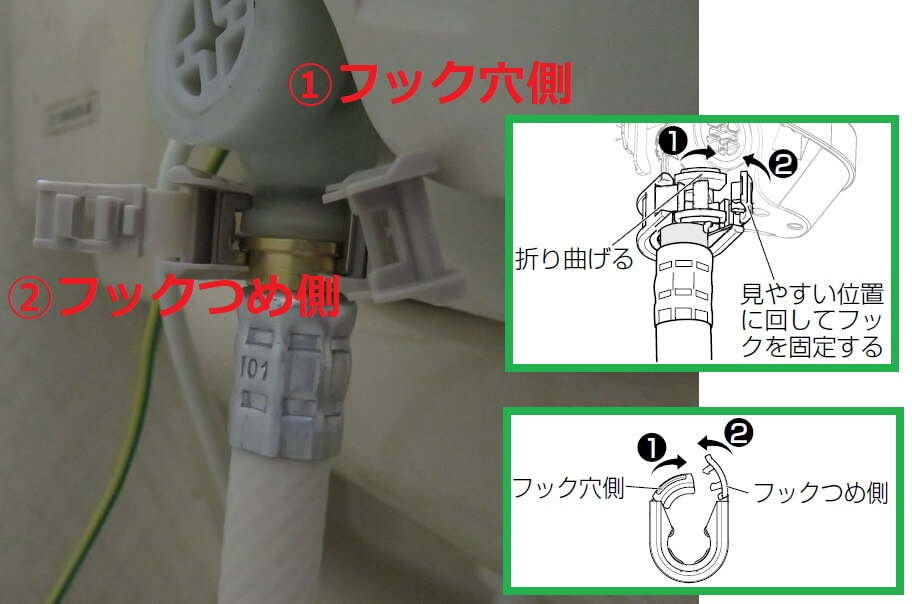

次にクイックファスナーを接続部に「パチッ」と音がするまで差し込みます。

クイックファスナーのフック部分が良く見えるようにクイックファスナーをまわしてください(軽くまわらないときは正しい位置に差し込まれているか確認)。

クイックファスナーの「フック穴側」を最初に曲げ、次に「フックつめ側」を「パチッ」と音がするまで曲げて固定します。

クイックファスナーを付けました。

給水ホースが動かないように手で持って、クイックファスナーが軽くまわることを確認します(軽くまわらない場合は、正しく装着されていません)。

給水ホースを軽く引っ張って、便座接続口から抜けないことを確認します。

アース線の接続

施工説明書の P.14 の作業です。

便座の左奥から出ているアース線をコンセント側へ接続します。

我が家のアース接続部は作業しにくく見ずらい場所にあったので、ちょっと下手な付け方になってしまいました(作業後に写真を見て気付きました)。まぁ問題ないでしょう。

アース線の接続に問題がある場合、「試運転」の漏電テストでエラーが出ると思います。(「試運転」については施工説明書の P.18 を参照)

アース付きコンセントでない場合は、アース工事を工務店や電気屋さんなどに依頼してください。

止水栓を開ける

施工説明書の P.14 の作業です。

止水栓をゆっくり少しずつ開けます。緊張の一瞬です・・・。

止水栓を閉めるときに栓をまわした回数をメモしている場合は、栓を開ける方向に同じ数だけまわして、できるだけ元の状態に戻します。マイナス溝などの向きも元の状態に戻すと良いでしょう。

タンクに水が注入されます。

分岐金具・給水管・給水ホースの接続部などで水漏れが起きていないか確認してください。

万が一水漏れが起きている場合は止水栓を閉めて、水漏れ箇所を点検してください。

- ナットが正しく締められているか?

- 適切なパッキンが正しく挟まれているか?

- ナットの閉め加減が適切か?

- 排水管のどこかに穴があいてないか?

クッションを取り付ける(DL-WM40 のみ)

DL-WM40 のみの作業です(DL-WM20 では不要な作業)。DL-WM40 を購入した方は施工説明書の P.15 を参照してください。

リモコンを取り付ける前の確認

施工説明書の P.15 の作業です。

我が家の場合、旧便座もビューティ・トワレだったので、この工程は省きました。

リモコンを取り付け、電源を入れる

施工説明書の P.16 の作業です。

「ひとセンサーの検知範囲」については施工説明書を参照してください。

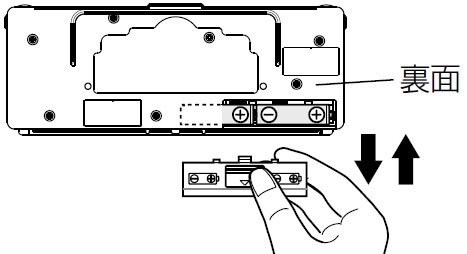

リモコンの電池ふたを開け、乾電池を入れます。

リモコンの設置場所を決める

施工説明書の P.16、P.17 の作業です。

我が家の場合、旧便座もビューティ・トワレだったので、この工程は省いても良いのですが、一応やりました。

直射日光が当たるところにリモコンを設置しないでください。誤動作する可能性があります。

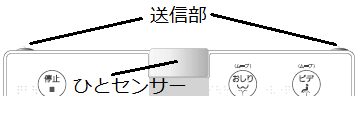

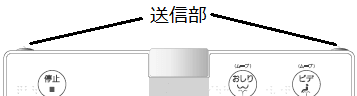

リモコンと本体の送受信を確認する

- リモコンの設置予定場所を決めます(仮決定)。

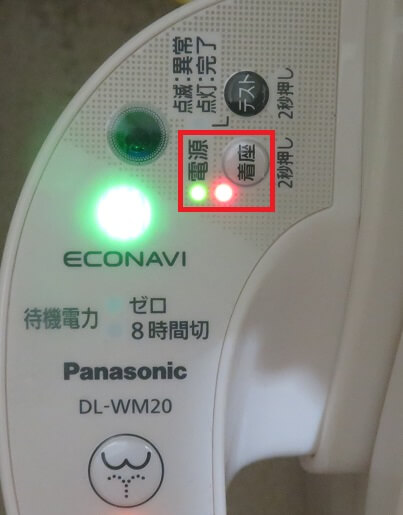

- 便座の電源プラグをコンセントに差し込みます。

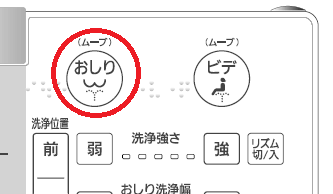

本体の電源ランプが約10秒間点滅後、消灯します。 - 10分以内に、設置予定場所で(リモコン上部側面の黒色の送信部をさえぎらないように)リモコンを持って、

リモコンの「おしり」ボタン(または「ビデ」ボタン)を押します。

- リモコンが使用可能な範囲にある場合は、便座の電源ランプが1回点滅、着座ランプが3回点滅して「ピピピ」と音がします。

もしもそうならない場合は、リモコンの設置予定場所を変えて 1. からやり直してください。

リモコンのひとセンサーと本体の送受信確認をする

ここで説明するのは DL-WM20 のやり方です。DL-WM40 のやり方については施工説明書の P.17 を参照してください。

- リモコンを設置予定場所に置くか養生テープなどで一時的に貼り付けます。

- 便座のふたを開けて、トイレから出ます(便座の温度を下げるため)。

- 3分以上経過したらトイレに入ると、ひとセンサーが人を検知し、本体から「ピッ」と音がします。

便座あたためランプが点滅してから常時点灯状態になるのを確認します(ただしすでに便座の温度が約30度以上になっている場合は点滅せずに常時点灯)。

ひとセンサーが正常に動作しない場合は、リモコンの設置予定場所を変えて「リモコンと本体の送受信を確認する」からやり直してください。

リモコン(リモコンホルダー)を壁面に取り付ける

施工説明書の P.17 の作業です。

我が家の場合、旧便座もビューティ・トワレだったので、壁には旧便座のリモコンホルダーが既に付けてあります。

このホルダーを再利用したいと思います。

新規にリモコンホルダーを取り付ける場合は施工説明書の P.17 を参照。

新しいリモコンの背面にリモコンホルダーが付いているので、ホルダーの下部を少し浮かせながらスライドさせてホルダーを外します。

リモコンホルダーに新しいリモコンの裏面の溝を合わせて上から差し込みます。

試運転

施工説明書の P.18 を参照してください。

下図は試運転をしているところです。

施工完了チェックシートでチェックする

施工説明書の最後のページ(P.20)に「施工完了チェックシート」があるので、作業漏れがないかチェックしておきましょう。

付属の紙の施工説明書では「施工完了チェックシート」が最後のページにあるのですが、オンライン(PDF)の施工説明書では PDF の最初にあります。

作業完了

最後に後片付けをして、作業完了です!

使い心地は快適でした。(^_^)v

作業にかかった時間

ネット上の記事を見ると「温水洗浄便座の交換は30分ほどで完了した」という猛者もいるようですが、私の場合は約3時間弱かかりました。

私の場合、時間がかかった理由としては、

- 作業に慣れてない

- 汚れを掃除しながら作業した

- 写真を撮りながら作業した

- ときどき作業を中断して別のことをしていた

・・・という点が挙げられると思います。

上記の最初の2項目は私以外の人にも当てはまる場合が多いと思うのですが、それを考慮すると普通は1~2時間程度の作業になるのではないでしょうか。

工務店に依頼したときの相場は?

工務店などに温水洗浄便座の設置を依頼した場合の施工費の相場は1万円~2万円くらいのようです(便座製品費用別、止水栓などに問題があった場合の費用別、古い便座の廃棄費別)。

ただし、製品を自分で購入して「交換作業のみ」を依頼すると嫌がる工務店もあるので注意しましょう。(参考:「工務店に設置だけをお願いすると嫌がられる理由」)

その他の情報

パナソニックホームページで公開されている取り付け手順の動画

パナソニックのホームページで取り付け手順の動画が公開されています。